Проблема двух императоров (HjkQlybg ;fr] nbhyjgmkjkf)

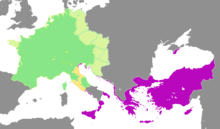

Проблема двух императоров (нем. Zweikaiserproblem, греч. πρόβλημα δύο αυτοκρατόρων)[1] — историографический термин из средневековой европейской истории, обозначающий историческое противоречие между идеей всемирной империи, согласно которой в любой момент времени был только один истинный император, и фактическим положением дел, когда на этот титул часто претендовали несколько человек одновременно. В основном посвящён длительному спору между византийскими императорами в Константинополе и императорами Священной Римской империи относительно того, какой монарх является законным римским императором.

С точки зрения средневековых христиан, Римская империя была неделимой, и её император занимал в некоторой степени гегемонистское положение даже над христианами, которые не жили в её пределах. После распада Западной Римской империи в период поздней античности Восточная римская империя (представшая собой уцелевшие провинции на Востоке) сама по себе была признана законной Римской империей Папой Римским и различными новыми христианскими королевствами по всей Европе. Ситуация изменилась в 797 году, когда император Константин VI Слепой был свергнут, ослеплён и заменён своей матерью императрицей Ириной, правление которой в конечном итоге не было принято в Западной Европе, наиболее часто упоминаемой причиной чего был её женский пол. Вместо того, чтобы признать Ирину, папа Лев III провозгласил короля франков Карла Великого императором римлян в 800 году в соответствии с концепцией translatio imperii (передачи императорской власти).

Хотя две империи в конечном итоге уступили и признали правителей друг друга императорами, они никогда прямо не признавали друг друга «римскими», поскольку византийцы называли императора Священной Римской империи «императором (или королём) франков», а позже — «императором (или королём) Германии», а западные источники называли византийского императора «императором греков» или «императором Константинополя». На протяжении столетий после коронации Карла Великого спор об императорском титуле был одним из самых спорных вопросов в отношениях между Византией, папством и СВР. Хотя две империи скорее всего из-за географического расстояния редко воевали друг с другом, спор значительно испортил дипломатические отношения между ними. Иногда на императорский византийский титул претендовали её соседи, такие как Болгария и Сербия.

После того, как в 1204 году Византия была побеждена участниками Четвёртого крестового похода и заменена Латинской империей, спор продолжался, хотя оба императора теперь и признавали одного религиозного лидера. Латинские императоры признали императоров Священной Римской империи законными римскими императорами, в ответ требуя этот титул и для себя, чего так и не достигли. Папа Иннокентий III в конечном итоге принял идею divisio imperii (раздела империи), согласно которой имперская гегемония будет разделена на Запад (Священная Римская империя) и Восток (Латинская империя). Хотя Латинская империя была захвачена возрождённой при Палеологах Византией в 1261 году, те так и не смогли вернуть прежнюю мощь, и её императоры игнорировали проблему в пользу более тесных дипломатических связей с Западом из-за к необходимости бороться с многочисленными врагами.

Проблема двух императоров полностью проявилась только после падения Константинополя в 1453 году, после чего османский султан Мехмед II заявил об императорском достоинстве Kayser-i Rûm (Цезаря Римской империи) и стремился претендовать на универсальную гегемонию. Османские султаны были признаны Священной Римской империи в качестве императоров в Константинопольском договоре 1533 года, но императоры Священной Римской империи, в свою очередь, не были признаны таковыми. Полтора столетия османы называли императоров Священной Римской империи титулом кырал (король), пока султан Ахмед I официально не признал Рудольфа II в Житваторокском мире в 1606 году, приняв разделение империи и положив конец спору между Константинополем и Западной Европой. Помимо османов, Русское царство и более поздняя Российская империя также претендовали на римское наследие Византийской империи, правители которой называли себя царём (от слова «цезарь»), а затем императором. Претензии России на императорский титул были признаны Священной Римской империей в 1745 году.

Предыстория

[править | править код]После падения Западной Римской империи в V веке римская цивилизация сохранилась в Восточной Римской империи, которую историки часто называют Византийской империей (хотя она самоидентифицировала себя просто как «Римская империя»). Как и римские императоры в древности, византийские императоры считали себя вселенскими правителями. Идея заключалась в том, что в мире существует одна империя и одна церковь, и эта идея сохранилась, несмотря на появление на месте провинций Западной Римской империи независимых государств. Хотя последней попыткой возродить эту теорию на практике были завоевательные войны Юстиниана I в VI веке, в результате которых под имперский контроль вернулись Африка и Италия, идея западного завоевания оставалась мечтой византийских императоров на протяжении многих веков[2].

Поскольку Восточная Римская империя постоянно находилась под угрозой c важнейших границ на севере и востоке, византийцы не могли сосредоточить много внимания на западе, и их контроль там постепенно стал ослабевать. Тем не менее, их претензии на вселенскую империю признавались тамошними светскими и религиозными властями, даже если Римскую империю невозможно было физически восстановить. Готские и франкские короли в V—VI вв. признавали сюзеренитет восточного императора, поскольку символическое признание членства в Римской империи также повышало их собственный статус и предоставляло им положение в воспринимаемом мировом порядке того времени. Таким образом, византийские императоры все ещё могли воспринимать Западную Европу как западную часть своей империи, временно преюбывающую в руках варваров, но формально все ещё находящуюся под их их контролем посредством системы признания и дарованных варварским королям почестей[2].

Решающий геополитический перелом в отношениях между Востоком и Западом произошёл во время длительного правления императора Константина V (правил в 741—775 годах). Хотя Константин V провёл несколько успешных военных кампаний, его усилия были сосредоточены на представлявших непосредственную угрозу мусульманах и болгарах, из-за чего он пренебрёг обороной Италии. Основная византийская административная единица в Италии Равеннский экзархат был захвачен лангобардами в 751 году, положив конец византийскому присутствию в северной Италии[3]. Падение экзархата имело долгосрочные последствия. Бывшие якобы византийскими вассалами римские папы, осознали, что поддержка восточной империи больше не является гарантией их существования, и в борьбе с лангобардами всё чаще начали полагаться на занимавшее лидирующее место на Западе Франкское королевство. Византийские владения по всей Италии, такие как Венеция и Неаполь, начали создавать собственные ополчения и фактически стали независимыми. Императорская власть перестала действовать на Корсике и Сардинии, а религиозная власть на юге Италии была формально передана императорами от римского папы константинопольскому патриарху. Средиземноморский мир, взаимосвязанный ещё со времён древней Римской империи, был определённо разделён на Восток и Запад[4].

В 797 году молодой император Константин VI был арестован, свергнут и ослеплён своей матерью и бывшей регентшей Ириной. Затем она стала управлять империей как единоличная правительница, приняв титул василевс, а не как жена правящего императора (василисса). В то же время политическая ситуация на Западе быстро менялась. Франкское королевство было реорганизовано и возрождено при короле Карле Великом[5]. Хотя до прихода к власти Ирина была в хороших отношениях с папой Львом III, этот поступок их ухудшил. В то же время придворный франкского правителя Алкуин предположил, что императорский трон теперь вакантен, поскольку претендование женщины на титул императора было воспринято как симптом упадка империи на востоке[6]. Возможно, вдохновлённый этими идеями и, возможно, отрицательно относившийся к идее женщины-императора папа римский также начал считать императорский трон вакантным. Когда Карл Великий посетил Рим на Рождество в 800 году, к нему относились не как к одному из правителей среди других, а как к единственному законному монарху в Европе, и в день Рождества он был провозглашён и коронован Львом III императором римлян[5].

Римская империя и идея всемирной монархии

[править | править код]

Хотя Римская империя является примером универсальной монархии, эта идея не является исключительной для римлян, поскольку она была выражена в несвязанных между собой образованиях, таких как Империя ацтеков, и в более ранних сферах, таких как Персидская и Ассирийская империи[7].

Большинство «всемирных монархов» оправдывали свою идеологию и действия божественным; провозглашали себя (или были провозглашены другими) либо божественными, либо назначенными от имени божественного, что означает, что их правление было теоретически санкционировано небесами. Связав религию с империей и её правителем, послушание империи стало аналогичным послушанию богу. Как и её предшественники, древнеримская религия функционировала во многом таким же образом: ожидалось, что завоёванные народы будут участвовать в имперском культе независимо от их веры до римского завоевания. Этому имперскому культу угрожали такие религии, как христианство (где Иисус Христос прямо провозглашается «Господом»), что является одной из основных причин жестоких преследований христиан в первые века существования Римской империи; религия представляла собой прямую угрозу идеологии режима. Хотя христианство в конечном итоге стало государственной религией в IV веке, имперская идеология после его принятия сохранилась. Как и предыдущий имперский культ, христианство теперь скрепляло империю, и хотя императоры больше не признавались богами, они успешно утвердились в качестве правителей христианской церкви вместо Христа, по-прежнему объединяя светскую и духовную власть[7].

В Византийской империи до конца её дней авторитет императора как законного светского правителя Римской империи и главы христианства оставался неоспоримым[8]. Византийцы твёрдо верили, что их император был назначенным Богом правителем и его наместником на Земле (обозначенным в их титуле как Deo coronatus, «коронованный Богом»), что он был римским императором (βασιλεύς Ρωμαίων) и как таковой высшим авторитетом в мире благодаря своему универсальному и исключительному императорству. Император был абсолютным правителем, ни от кого не зависящим при осуществлении своей власти (что показано в титуле автократор или лат. moderator)[9]. Император был украшен ореолом святости и теоретически был не подотчётен никому, кроме самого Бога. Его власть как наместника Бога на Земле также была теоретически неограниченной. По сути, византийская имперская идеология была просто христианизацией старой римской имперской идеологии, которая также была всемирной и абсолютистской[10].

Когда Западная Римская империя рухнула, а последующие попытки Восточной Римской империи удержать запад провалились, церковь заняла место империи на западе, и к тому времени, когда Западная Европа вышла из пережитого в V—VII веках хаоса, главой религиозной власти стал папа, а светской — король франков. Коронация Карла Великого в качестве римского императора выразила идею, отличную от абсолютистских идей императоров Византии. Хотя восточный император сохранил контроль над духовной и светской властями своей империи, возникновение новой империи на западе было совместным усилием. Светская власть Карла Великого была завоёвана в ходе его войн, но императорскую корону он получил от папы. И император, и папа претендовали на высшую власть в Западной Европе (папы как преемники святого Петра, а императоры как божественно назначенные защитники церкви), и хотя они признавали власть друг друга, их «двойное правление» будет вызвать множество споров (таких как спор об инвеституре, а также взлёт и падение нескольких антипап)[8].

Спор Византии и Запада

[править | править код]При Каролингах

[править | править код]Имперская идеология

[править | править код]

Хотя жители самой Византийской империи никогда не переставали называть себя «римлянами» (греч. Ῥωμαῖοι), начиная с коронации Карла Великого хронисты и литературные источники из Западной Европы отрицали римское наследие Восточной империи, называя её жителей «греками». Идея этого переименования заключалась в том, что коронация Карла Великого не означала разделения (divisio imperii) Римской империи на Западную и Восточную или восстановления (renovatio imperii) старой Западной Римской империи. Скорее всего, коронация Карла Великого была передачей (translatio imperii) римской империи от греков на востоке к франкам на западе[11]. Для современников в Западной Европе ключевым фактором легитимации Карла Великого как императора (помимо папского одобрения) были контролируемые им бывшие римские земли (Галлия, Германия и Италия, включая сам Рим), которые, как считалось, были покинуты восточным императором, и его правление там как истинного императора[12].

Хотя коронация Карла Великого была явным отказом от притязаний восточного императора на всемирную власть, сам правитель франков, похоже, не был заинтересован в конфронтации[12]. Лев III просто даровал ему титул «император»[13], в письме в Константинополь в 813 году Карл называл себя «императором и августом, а также королём франков и лангобардов», отождествляя императорский титул с уже имевшимися у него королевскими титулами в отношении франков и лангобардов, но не римлян. Таким образом, его императорский титул можно было рассматривать как констатацию факта, что он был королём более чем одного королевства и приравнивание титула императора к титулу царя царей, а не как узурпацию власти византйиского правителя[12].

На своих монетах Карл Великий использовал имя и титул Karolus Imperator Augustus, а в документах — Imperator Augustus Romanum gubernans Imperium (с лат. — «император Август, правящий Римской империей») и serenissimus Augustus a Deo coronatus, Magnus pacificus Imperator Romanorum gubernans Imperium (с лат. — «светлейший Август, коронованный Богом, великий мирный император, управляющий Римской империей»)[13]. Словесную конструкцию «император, управляющий Римской империей», а не «римский император», можно рассматривать как попытку избежать спора об истинном императоре и сохранить в неприкосновенности воспринимаемое единство империи[12].

В ответ на принятие Карлом императорского титула византийские императоры (которые раньше просто использовали слово «император») для демонстрации превосходства приняли полный титул «император римлян»[13]. Для византийцев коронация Карла Великого была отказом от их предполагаемого миропорядка и актом узурпации. Хотя император Михаил I Рангаве в конце концов уступил и признал Карла Великого императором и «духовным братом», тот не был признан римским императором, и его империя рассматривалась как ограниченная его реальными владениями (как таковая, не универсальная), а не как нечто, что переживёт его (в византийских источниках его преемники называются «кесарями», а не императорами)[14].

После коронации Карла Великого начались дипломатические переговоры с Ириной. Обсуждаемые условия неизвестны, а сами переговоры шли медленно, но, похоже, в 802 году Карл Великий предложил Ирине брак и объединение двух империй[15]. [12] Однако план провалился, поскольку послание прибыло в Константинополь в тот момент, когда Ирина была свергнута и сослана новым императором Никифором I[15].

Людовик II и Василий I

[править | править код]Одним из основных источников информации о проблеме двух императоров в период Каролингов является письмо императора Запада и четвёртого по счёту носителя этого титула Людовика II, хотя его владения из-за распада государства Каролингов на несколько королевство ограничивались северной Италией, хотя другие правители по-прежнему признавали его титул. Его письмо было ответом на утерянное письмо византийского императора Василия I, чьё содержание можно определить исходя из геополитической ситуации того времени и ответа Людовика. Вероятно, оно было связано с продолжающимся сотрудничеством против мусульман, центральной темой был отказ признать Людовика II римским императором[16].

Судя по всему, Василий основывал свой отказ на двух основных моментах. Во-первых, титул римского императора не передавался по наследству (византийцы все ещё считали его формально республиканской должностью, хотя и тесно связанной с религией), а во-вторых, представитель gens (нации) не считался подходящим владельцем титул. Франки и другие варварские народы по всей Европе считались разными нациями, но для Василия и остальных византийцев «римлянин» ею не являлся. Римляне отличались главным образом отсутствием у них национальной идентичности, и поэтому Людовик не был римлянином и, следовательно, не был римским императором. Был только один римский император в лице Василия, и хотя тот и считал, что Людовик мог быть императором франков, он, похоже, тоже сомневался в этом, поскольку только правитель римлян должен был называться басилевсом (императором)[16].

Как показано в письме Людовика, западная идея этнической принадлежности отличалась от византийской идеи; каждый принадлежал к тому или иному народу. Людовик считал gens romana (римский народ) людьми, жившими в городе Риме, который, по его мнению, был покинут Византией. По мнению Каролинга, всеми народами мог управлять басилевс, и, как он указал, этот титул (который первоначально просто означал «король») в прошлом применялся к другим правителям (особенно у персов). Более того, Людовик не согласился с представлением о том, что представитель нации не может стать римским императором. Он считал, что испанская (династия Феодосия), Исаврийская (династия Исавров) и хазарская (Лев IV) нации дали востоку императоров, хотя сами византийцы считали бы всех их римлянами, а не представителями gens. Взгляды царствующих особ относительно этнической принадлежности несколько парадоксальны; Василий определил Римскую империю в этнических терминах (явно противоречащую этнической принадлежности), несмотря на то, что не считал римлян нацией, а Людовик не определял (считая её империей Бога, создателя всех народов) несмотря на то, что считал римлян этническим народом[16].

Людовик также оправдывал свою легитимность через религию. Поскольку фактически контролировавший Рим папа римский отверг религиозные взгляды византийцев как еретические и вместо этого отдал предпочтение франкам, и поскольку также короновал Людовика императором, то Каролинг был законным римским императором. Идея заключалась в том, что сам Бог, действуя через своего викария папу, предоставил ему церковь, народ и город Рим для управления и защиты[16]. В письме Людовика уточняется, что если бы он не был императором римлян, то он не мог бы быть и императором франков, поскольку сам римский народ наделил его предков императорским титулом. Он противопоставлял папскую поддержку тому, что императоры востока в основном утверждались только сенатом, а иногда — провозглашались армией или, что ещё хуже, женщинами. Людовик, вероятно, упустил из виду, что подтверждение армией было первоначальным древним источником титула императора, прежде чем он стал означать правителя Римской империи[17].

Хотя любая из сторон спора могла бы признать очевидную истину, что теперь существуют две империи и два императора, это отрицало бы понимаемую природу того, чем была империя и что она означала (её единство)[12]. Письмо Людовика даёт некоторые доказательства того, что он мог осознавать реальную политическую ситуацию; он упоминается как «августейший император римлян», а Василий — как «славнейший и благочестивый император Нового Рима»[18], и он предполагает, что «неделимая империя» — это империя Бога и что «Бог даровал этой церковью управляться не мне, а только вам одному, но чтобы мы были связаны друг с другом такой любовью, чтобы мы не могли быть разделены, но должны были существовать как одно целое»[16]. Эти ссылки, скорее всего, означают, что Людовик все ещё считал, что существует единая империя, но с двумя претендентами на императорский титул (по сути, императором и антиимператором). Ни одна из сторон в споре не была готова отвергнуть идею единой империи. Людовик, назвавший Василия в письме императором мог делать это из вежливости, а не намекая на действительное признание[19].

В письме Людовика упоминается, что византийцы покинули имперскую столицу Рим и утратили римский образ жизни и латинский язык. По его мнению, управление империей из Константинополя не означало её сохранение, а скорее символизировало бегство от исполнения своих обязанностей[18]. Хотя правителю и приходилось утверждать содержимое письма, Людовик, вероятно, не писал его самостоятельно, вероятным автором мог быть священнослужитель Анастасий Библиотекарь. Анастасий был не франком, а гражданином города Рима (по мнению Людовика, «этническим римлянином»). Таким образом, видные деятели в самом Риме разделяли взгляды Людовика, показывая, что к этому времени Византийская империя и город Рим очень далеко отошли друг от друга[16].

После смерти Людовика в 875 году западные императоры продолжали короноваться в течение нескольких десятилетий, но их правление часто было кратким и проблематичным, и они обладали лишь ограниченной властью, и поэтому на какое-то время вопрос двух императоров перестал быть серьёзной проблемой для византийцев[20].

Оттон I

[править | править код]

В 962 году папа римский Иоанн XII короновал Оттона I императором римлян, почти 40 лет после смерти предыдущего носителя этого титула Беренгара I. Претензии Оттона на власть над всей Италией и Сицилией (поскольку он также был провозглашён королём Италии) привели его к конфликту с Византией[21]. Византийский император Роман II, похоже, более или менее игнорировал имперские устремления западного соседа, но его преемник Никифор II был категорически против них. Надеявшийся добиться имперского признания и южной Италии дипломатическим путём посредством брачного союза, Оттон отправил дипломатов к Никифору в 967 году[20]. Для византийцев коронация Оттона была таким же или даже более серьёзным ударом, чем коронация Карла Великого, поскольку Оттон и его преемники настаивали на римском аспекте своей империи сильнее, чем их предшественники Каролинги[22].

Дипломатическую миссию Оттона возглавлял Лиутпранд Кремонский, который отчитал византийцев за их кажущуюся слабость; потерю контроля над Западом, вынудившую папу римского лишиться принадлежавших ему владений. Для Лиутпранда тот факт, что Оттон I выступил в роли реставратора и защитника церкви, вернув папские земли (которые, как полагал Лиутпранд, были дарованы папе императором Константином I), сделал его истинным императором, в то время как потеря этих земель при византийских императорах явило их слабость и непригодность быть императорами[19]. В своём отчёте о миссии Лиутпранд выражает свой ответ византийским чиновникам:

Мой господин не силой или тиранически вторгался в город Рим; но он освободил его от тирана, более того, от ига тиранов. Разве над ним не правили рабыни-женщины; или, что хуже и позорнее, сами блудницы? Я полагаю, что ваша власть или власть ваших предшественников, которые только по названию называются императорами римлян, а на самом деле это не так, в то время дремала. Если они были могущественны, если они были императорами римлян, почему они позволили Риму оказаться в руках блудниц? Разве некоторые из них, святейшие папы, не были изгнаны, а другие настолько притеснены, что не могли иметь ни своего ежедневного продовольствия, ни средств для подачи милостыни? Разве Адальберт не посылал презрительные письма императорам Роману и Константину, вашим предшественникам? Разве он не грабил церкви святейших апостолов? Кто из вас, императоров, руководимый ревностью о Боге, позаботился отомстить за столь недостойное преступление и вернуть святую Церковь в надлежащее состояние? Вы пренебрегали этим, мой хозяин не пренебрегал этим. Ибо, поднявшись от края земли и придя в Рим, он удалил нечестивцев и возвратил наместникам святых апостолов их власть и всю их честь…

— [23]

Никифор лично указал Лиутпранду, что Оттон был простым варварским королём, не имевшим права называть себя ни императором, ни римлянином[24]. Незадолго до прибытия посланника Никифор II получил оскорбительное письмо от Иоанна XIII, возможно, написанное под давлением Оттона, в котором византийский император назывался «императором греков», а не «императором римлян», что отрицало его истинный имперский статус. Луитпранд описал возмущение представителей восточного императора по поводу этого письма, который показывает, что и византийцы разработали подобную translatio imperii идею о передачи власти из Рима в Константинополь:

Слушай тогда! Глупый папа не знает, что святой Константин перенес сюда и императорский скипетр, и сенат, и все римское рыцарство, а в Риме не оставил ничего, кроме подлых приспешников — рыбаков, а именно разносчиков, птицеловов, бастардов, плебеев, рабов.

— [19]

Лиутпранд попытался дипломатически извинить папу, заявив, что папа считал, что византийцам не понравится термин «римляне», поскольку они переехали в Константинополь и изменили свои обычаи, и заверил Никифора, что в будущем к восточным императорам в папских письмах будут обращаться как к «великим и августейшим императорам римлян»[25]. Попытке Оттона установить тёплые отношения с Византийской империей помешала проблема двух императоров, а восточные императоры не очень хотели отвечать взаимностью на его чувства[23]. Миссия Лиутпранда в Константинополь обернулась дипломатической катастрофой, во время его визита Никифор неоднократно угрожал вторгнуться в Италию, вернуть Рим под контроль Византии и однажды даже угрожал вторгнуться в саму Германию, заявляя (относительно Оттона), что «мы поднимем все народы против него; и мы разобьём его, как сосуд горшечника»[23]. Попытка Оттона заключить брачный союз не осуществилась до смерти Никифора. В 972 году при новом восточном императоре Иоанне I Цимисхие был заключён брак между сыном и соправителем западного императора Оттона II и племянницей Иоанна Феофано[21].

Хотя император Оттон I недолго использовал титул imperator augustus Romanorum ac Francorum (с лат. — «император август римлян и франков») в 966 году, чаще всего он использовал простую стилизацию Imperator Augustus. Исключение упоминания о римлянах в императорском титуле, возможно, произошло из-за желания добиться признания Никифора. После Оттона упоминания римлян в императорском титуле стали более распространёнными. В XI веке немецкий король (титул, который носили те, кто позже был коронован императором) назывался rex Romanorum (с лат. — «король римлян»), а в следующем столетии стандартным императорским титулом было dei gratia Romanorum. Imperator semper Augustus (с лат. — «милостью Божией, император римлян, вечно август»)[13].

Гогенштауфены

[править | править код]Лиутпранд Кремонский и более поздние учёные на Западе воспринимали восточных императоров как слабых, выродившихся и ненастоящих императоров; они считали, что существовала единая империя при истинных императорах (Оттон I и его преемники), которые продемонстрировали своё право на империю восстановлением Церкви. В свою очередь, восточные императоры не признавали имперский статус своих соперников на западе. Хотя Михаил I в 812 году называл Карла Великого титулом василевс, он не называл его римским императором. Василевс сам по себе был далеко не равным титулу с титулом римского императора, в византийских документах единственным императором был их собственный правитель. В «Алексиаде» Анны Комнины императором римлян назван её отец Алексей I, а император Священной Римской империи Генрих IV назван просто «королём Германии»[25].

В 1150-х годах византийский император Мануил I Комнин оказался вовлечённым в борьбу с императором Священной Римской империи Фридрихом I Барбароссой и итало-нормандским королём Сицилии Рожером II. Византиец стремился уменьшить влияние двух своих соперников и в то же время добиться признания папы (и, следовательно, Западной Европы) в качестве единственного законного императора, который объединил бы христианский мир под своей властью. Ради этого он он финансировал лигу ломбардских городов для восстания против Фридриха и побудив диссидентских нормандских баронов выступить против сицилийского короля. Мануил даже отправил свою армию в южную Италию, что стало последним присутствием вооружённых византийцев в Западной Европе. Несмотря на приложенные усилия, план Мануила закончилась неудачей, и он мало что добился, кроме ненависти объединившихся к концу уампании Барбароссы и Рожера[26].

Третий крестовый поход

[править | править код]Вскоре после завершения византийско-норманских войн в 1185 году византийский император Исаак II Ангел получил известие о том, что из-за завоевания Иерусалима султаном Саладином в 1187 году будет созван Третий крестовый поход. Исаак узнал, что Барбаросса должен был возглавить следовавшую через Византию маршрутами первого и второго крестовых походов армию и интерпретировал это как угрозу своей власти и государству[27]. В результате своих опасений Исаак II заключил в тюрьму многочисленных столичных латинян[28]. В сохранившихся договорах и переговорах с Барбароссой Исаак II был неискренним, поскольку ради уступок в Святой Земле тайно вступил в союз с Саладином, пообещав исламскому правителю задержать и уничтожить немецкую армию[28].

Барбаросса, который не собирался брать Константинополь, не знал о союзе Исаака с Саладином, но всё же опасался восточного императора. Поэтому в начале 1189 года он отправил посольство во главе с епископом Мюнстера Генрихом II[28]. Исаак в то время отсутствовал в столице, подавляя восстание в малоазийской Филадельфии и вернулся через неделю после прибытия немецкого посольства, после чего немедленно заключил немцев в тюрьму. Частично решение было мотивировано желанием получить заложников, но посольство Саладина, вероятно, замеченное немецкими послами, также находилось в это время в столице[29].

28 июня 1189 года крестовый поход Барбароссы достиг границ Византии, император Священной Римской империи впервые лично ступил на её территорию. Хотя армия Барбароссы была принята наместником Браничево, чиновник получил приказ остановить или, если возможно, уничтожить немецкую армию. По пути в город Ниш Барбаросса неоднократно подвергался нападениям возбуждённых наместником местных жителей, а Исаак II приказал перекрывать дороги и уничтожать фуражиров[29]. Атаки были незначительными и привели всего к сотне потерь. Более серьёзной проблемой была нехватка припасов, поскольку византийцы отказались поставлять провизию немецкой армии из-за отсутствия предварительного уведомления о прибытии, хотя сама Барбаросса считал посланное им ранее посольство достаточным. Несмотря на эти проблемы, немецкий император все ещё, очевидно, считал, что Исаак не был настроен против него враждебно, и отклонял приглашения врагов Византии присоединиться к союзу против них. Находясь в Нише, византийские послы заверили его, что, хотя возле Софии собралась значительная византийская армия, она была собрана для борьбы с сербами, а не с немцами. Это была ложь, и когда немцы достигли позиции этой армии, к ним отнеслись враждебно, хотя византийцы бежали при первой же атаке немецкой кавалерии[30].

Исаак II запаниковал и отдал противоречивые приказы правителю одной из сильнейших крепостей Фракии Филиппополя. Опасаясь, что немцы будут использовать город в качестве военной базы, его губернатор Никита Хониат сначала получил приказ укрепить городские стены и удержать крепость любой ценой, но позже оставить город и разрушить его укрепления. Исаак II, похоже, не знал, как поступить с Барбароссой. Тем временем Барбаросса написал главному византийскому полководцу Мануилу Камице, что «сопротивление было напрасным», но также дал понять, что у него нет намерения причинить вред Византии. 21 августа стоявшего лагерем недалеко от Филиппополя немецкого императора достигло письмо Исаака II, в котором тот прямо назвал себя «императором римлян» в противоположность титулу Барбароссы, а немцы из-за особенности фамилии также неверно истолковали, что восточный император называет себя ангелом. Более того, Исаак II требовал себе половину отвоёванной в будущем крестовом походе у мусульман территории и оправдывал свои действия утверждением, что он слышал от наместника Браничево, что Барбаросса планировал завоевать Византию и поместить на её трон своего сына Фридриха. В то же время Барбаросса узнал о заключении в тюрьму своего предыдущего посольства[31]. Некоторые из баронов Барбароссы предлагали немедленно предпринять военные действия против Византии, но тот предпочёл дипломатическое решение[32].

В письмах между Исааком II и Барбароссой ни одна из сторон не называла другую так, как она считала уместным. В своём первом письме Исаак II называл западного правителя просто «королём Германии». Византийцы в конце концов поняли, что «неправильный» титул едва ли улучшит напряжённую ситуацию, и во втором письме он был назван «самым знатным императором Германии». Отказавшись признать Барбароссу римским императором, византийцы в конце концов смягчились и стали называть его «самым благородным императором Старого Рима» (в отличие от Нового Рима, Константинополя). Немцы всегда называли Исаака II греческим императором или императором Константинополя[33].

Византийцы продолжали беспокоить немцев. Оставленное в заброшенном местными жителями городе Филиппополе вино было отравленным, а отправленное оттуда в Константинополь второе немецкое посольство также было заключено в тюрьму, хотя вскоре после этого Исаак II уступил и освободил оба посольства. Когда посольства воссоединились со своим повелителем в Филиппополе, они проинформировали его о союзе Исаака II с Саладином и заявили, что византийский император намеревался уничтожить немецкую армию, когда она будет пересекать Босфор. В отместку крестоносцы опустошили окрестности Филиппополя, убив местных жителей. После того, как к Барбароссе обратились как к «королю Германии», он впал в ярость, требуя заложников от византийцев (включая сына и семью Исаака II), утверждая, что он был единственным истинным императором римлян, и дал понять, что намеревается перезимовать во Фракии, несмотря на предложение византийского императора помочь немецкой армии пересечь Босфор[34].

18 ноября Барбаросса отправил письмо своему сыну Генриху, в котором объяснил возникшие трудности и приказал подготовиться к нападению на Константинополь, собрав большой флот и встретившись в Босфоре с выступающий весной его армией. Более того, Генриху было поручено обеспечить поддержку такой кампании со стороны Папы, организовав великий крестовый поход Запада против византийцев как врагов Бога. Исаак II в ответ заявил, что Фракия станет «смертельной ловушкой» Барбароссы и что германскому императору уже слишком поздно вырваться из «его сетей». Когда армия Барбароссы, усиленная сербскими и валахскими союзниками, приблизилась к Константинополю, решимость Исаака II угасла, и вместо этого он начал выступать за мир[35]. После захвата Филиппополя Барбаросса продолжал посылать предложения о мире и примирении, но после официального объявления войны в конце 1189 года Исаак II наконец уступил, понимая, что не сможет уничтожить немецкую армию и рискует потерять столицу. Мирный договор предусматривал разрешение немцам свободно проходить через территорию империи, транспортировку через Босфор и доступ к рынкам, а также компенсацию за нанесённый ущерб[36]. Дальнейший путь к Святой Земле обошёлся без каких-либо серьёзных инцидентов, за исключением разграбления Филадельфии после отказа её наместника открыть рынки для крестоносцев[37]. Инциденты во время Третьего крестового похода усилили враждебность между Византией и Западом. Для византийцев опустошение Фракии и мощь немецких солдат продемонстрировали угрозу, которую они представляли, в то время как на Западе надолго запомнили жестокое обращение с немецким императором и заключение его посольств в тюрьму[38].

Генрих VI

[править | править код]Фридрих Барбаросса умер, не дойдя до Святой Земли, а внешняя политика его сына и преемника Генриха VI была направлена на принуждение Византии признать его высшим (и единственным законным) императором[39]. К 1194 году Генрих успешно объединил Италию под своей властью после того, как был коронован как король Сицилии, помимо того, что уже был императором Священной Римской империи и королём Италии, и он обратил свой взор на восток. Мусульманский мир раскололся после смерти Саладина, а крестовый поход Барбароссы показал слабость Византии, а также дал полезный повод для нападения. Более того, правитель Киликийской Армении Левон II предложил присягу Генриху VI в обмен на получение королевской короны[40]. Генрих усилил свои усилия против восточной империи, выдав в 1195 году пленную дочь Исаака II Ирину Ангелину за своего брата Филиппа Швабского, предоставив тому потенциально полезные на будущее династические права[41].

В 1195 году Генрих VI также направил посольство в Византию, потребовав от Исаака II передать ему участок земли от Диррахия до Фессалоники, ранее завоёванный сицилийским королём Вильгельмом II, а также пожелал обещание предоставить военно-морскую поддержку в подготовке к новому крестовому походу. По мнению византийских хронистов, немецкие послы говорили так, будто Генрих VI был «императором императоров» и «господином господ». Генрих VI намеревался заставить византийцев заплатить ему за обеспечение мира, по сути получая дань. Не имея возможности сопротивляться, Исаак II сумел изменить условия, сделав их чисто денежными. Вскоре после согласия он был свергнут своим старшим братом Алексеем III[42].

Генрих VI заставил нового правителя заплатить ему дань[англ.] под угрозой завоевания Константинополя по пути в Святую Землю[43]. У Генриха VI были грандиозные планы стать лидером всего христианского мира. Хотя он напрямую управлял лишь своими традиционными владениями в составе Германии и Италии, его планы заключались в том, чтобы ни одна другая империя не претендовала на вселенскую власть и чтобы вся Европа признала его сюзеренитет. Его попытка подчинить себе Византию была лишь одним шагом в плане распространения своего феодального господства на Францию, Англию, Арагон, Киликийскую Армению, Кипр и Святую Землю[44]. Основываясь на создании им баз в Леванте и подчинении Киликийской Армении и Кипра, вполне возможно, что Генрих VI действительно рассматривал возможность вторжения и завоевания Византии, объединив таким образом соперничающие империи под своей властью. Этот план, как и план Генриха сделать должность императора наследственной, а не выборной, в конечном итоге так и не был реализован, поскольку ему пришлось заниматься внутренними делами на Сицилии и в Германии[45].

Угроза Генриха VI вызвала некоторую обеспокоенность в Византийской империи, и Алексей III немного изменил свой императорский титул на εν Χριστώ τω θεώ πιστός βασιλεύς θεόστεφος ἄναξ κραταιούς ὑψηλός αύγουστος και αυτοκράτωρ Ρωμαίων и Christo Deo fidelis Emperor divinitus coronatus sublimis potens excelsus semper augustus moderator Romanorum) («верный Христу Богу император, богокоронованный властитель, могучий возвышенный всегда августейший правитель римлян»). Хотя предыдущие византийские императоры использовали βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων (с греч. — «Император и самодержец римлян»), новый титул отделил βασιλεύо остальных и заменил его позицию на αύγουστος (Август), создавая возможную интерпретацию: Алексей III был просто императором (басилевсом) и, кроме того, moderator Romanorum («Самодержцем римлян»), но не явным римским императором, так что он больше не находился в прямой конкуренции с немецким правителем и его титул был менее провокационным для всего Запада. Преемник Алексиея III и его племянник Алексей IV продолжил эту практику и пошёл ещё дальше, заменив порядок написания с moderator Romanorum на Romanorum moderator[39].

Латинская империя

[править | править код]

Ряд событий и вмешательство Венеции привели к тому, что Четвёртый крестовый поход (1202—1204 гг.) вместо атаки на Египет захватил Константинополь, после чего крестоносцы основали Латинскую империю и назвали своё новое государство imperium Constantinopolitanum (тот же термин использовался для обозначения Византии в папской переписке). Хотя крестоносцы посадили на трон католического императора Балдуина I и изменили административную структуру империи на феодальную сеть графств, герцогств и королевств, они считали себя захватчиками Византии, а не создателями нового государства[46]. Болдуин I был назначен императором, а не королём, хотя как католики крестоносцы признали бы Священную Римскую империю истинной Римской империей, а её правителя — единственным истинным императором, в то время как в учредительных договорах Латинской империи она прямо обозначена как находящаяся на службе римско-католической церкви[47].

Правители Латинской империи, хотя в переписке с папством и называли себя императорами Константинополя (imperator Constantinopolitanus) или Романии (imperator Romania, византийский термин «земля римлян»), внутри страны использовали те же императорские титулы, что и их предшественники, при этом титулы латинских императоров (Dei gratia fidelissimus in Christo Imperator a Deo coronatus Romanorum moderator et semper augustus) были почти идентичны латинской версии титула Алексея IV (fidelis in Christo Emperora a Deo coronatus Romanorum moderator et semper augustus)[48]. Таким образом, титулы латинских императоров продолжали компромисс в титулатуре, разработанной Алексеем III[39]. В своих печатях Болдуин I сократил Romanorum до Rom, это удобное и небольшое изменение оставило его открытым для интерпретации, действительно ли оно относилось к Romanorum или означало Romane[48].

Латинские императоры увидели термин Romanorum или Romani в новом свете, не считая его относящимся к западной идее «географических римлян» (жителей города Рима), но не принимая византийскую идею «этнических римлян» (грекоязычных граждан Византийской империи). Вместо этого они рассматривали этот термин как политическую идентичность, охватывающую всех подданных римского императора, то есть всех подданных своей многонациональной империи (среди которых были латиняне, «греки», армяне и болгары)[49].

Принятие римского характера императорской власти в Константинополе привело бы латинских императоров к конфликту с идеей translatio imperii. Более того, латинские императоры претендовали на достоинство Deo coronatus (как до них — византийские императоры), на которое императоры СРИ не могли претендовать из-за зависимости своей коронации от папы римского. Несмотря на то, что латинские императоры признали бы Священную Римскую империю Римской империей, они, тем не менее, претендовали на положение, по крайней мере, равное положению её императоров[50]. В 1207—1208 годах латинский император Генрих I предложил жениться на дочери избранного королём римлян в Священной Римской империи и брата Генриха VI Филиппа Швабского, который ещё не был коронован императором из-за продолжающейся борьбы с Оттоном Брауншвейгским. Посланники Филиппа ответили, что Генрих был advena (незнакомцем; посторонним) и solo nomine imperator (императором только по имени), и что предложение руки и сердца будет принято только в случае признания Генрихом Филиппа imperator Romanorum и suus dominus (своим хозяином). Поскольку брака не произошло, ясно, что подчинение императору Священной Римской империи не рассматривалось латинином как вариант[51].

Возникновение Латинской империи и подчинение Константинополя католической церкви при содействии её императоров изменили идею translatio imperii на divisio imperii (разделение империи). Принятая папой римским Иннокентием III идея заключалась в формальном признании Константинополя имперским центром власти, а его правителей законными императорами, которые могли править в тандеме с уже признанными императорами на Западе. Латинские императоры никогда не пытались навязать какую-либо религиозную или политическую власть на Западе, взамен пытаясь заняться этим по их примеру в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье, особенно в отношении государств крестоносцев в Леванте, где выступали против притязаний императоров СРИ[51].

Возрождённая Византийская империя

[править | править код]После завоевания в 1261 году Константинополя никейским императором Михаилом VIII Палеологом папство понесло урон своему престижу и духовному авторитету. В очередной раз жители Востока заявили о своём праве не только на положение римского императора, но и на независимую от церковь. Все папы, действовавшие во время правления Михаила, проводили политику попыток утвердить свою религиозную власть над Византии. Поскольку Михаил знал, что папы имеют значительное влияние на западе (и желал избежать повторения событий 1204 года), он отправил посольство к папе Урбану IV сразу после овладения городом. Оба посланника были немедленно заключены в тюрьму, как только ступили в Италию: с одного заживо содрали кожу, а другому удалось бежать обратно в Константинополь[52]. С 1266 года до своей смерти в 1282 году Михаилу неоднократно угрожал король Неаполя Карл Анжуйский, который стремился восстановить Латинскую империю и периодически пользовался поддержкой папства[53].

Михаил VIII и его преемники из династии Палеологов стремились воссоединить восточную православную церковь с римской церковью, главным образом потому, что Михаил признавал, что только папа может сдержать Карла Анжуйского. С этой целью византийские послы присутствовали на Втором Лионском соборе в 1274 году, где Константинопольская церковь была формально воссоединена с Римом, восстановив общение спустя более чем два столетия[54]. По возвращении в Константинополь над Михаилом насмехались словами «ты стал франком», выражение сохранилось в греческом языке до нашего времени[55]. Союз Церквей вызвал страстное сопротивление со стороны византийского народа, православного духовенства и даже внутри самой императорской семьи. Сестра Михаила Евлогия и её дочь Анна, жена правителя Эпира Никифора I Комнина Дуки были среди главных лидеров противников унии. Никифор, его сводный брат Иоанн I Дука и император Трапезундский Иоанн II Великий Комнин вскоре присоединились к движению и оказали поддержку бежавшим из Константинополя противникам унии[56].

Тем не менее, уния достиг главной цели византийского императора: она узаконила Михаила и его преемников как правителей Константинополя в глазах Запада. Более того, идея Михаила о крестовом походе по возвращению утраченных частей Малой Азии получила положительный отклик на совете, хотя такая кампания так и не была реализована[57]. Уния была расторгнута в 1281 году, когда Михаил был отлучён от церкви, возможно, из-за давления на папу Мартина IV со стороны Карла Анжуйского[58]. После смерти Михаила и стихания угрозы анжуйского вторжения из-за Сицилийской вечерни его преемник Андроник II поспешил отказаться от унии[59]. Хотя папы после смерти Михаила периодически рассматривали возможность нового крестового похода против Константинополя, чтобы ещё раз установить католическое правление, они так и не материализовались[60].

Хотя Михаил VIII, в отличие от своих предшественников, не протестовал, когда папы в своих письмах и на Лионском соборе называли его «императором греков», его концепция всемирного императорства осталась неизменной[2]. Ещё в 1395 году, когда Константинополь был более или менее окружён быстро расширяющейся Османской империей и было очевидно, что падение Византии было вопросом времени, константинопольский Патриарх Антоний IV в письме великому московскому князю Василию I заявил, что любой, кроме византийского императора, принявший титул «императора», был «незаконным» и «противоестественным»[61].

Столкнувшись с османской опасностью, преемники Михаила, в первую очередь Иоанн V и Мануил II к большому разочарованию подданных периодически пытались восстановить унию. На Флорентийском соборе в 1439 году император Иоанн VIII подтвердил унию, сами византийцы воспринимали её резко негативно, считачя правителя предавшим их веру и, как таковую, всю свою имперскую идеологию и мировоззрение. Обещанный крестовый поход закончился разгромным поражением в битве при Варне в 1444 году[62].

Спор Византии и Болгарии

[править | править код]Спор между Византийской и Священной Римской империями в основном ограничивался сферой дипломатии и никогда полностью не перерастал в открытую войну. Вероятно, это произошло главным образом из-за разделявшего их большого географического расстояния; крупномасштабную кампанию было бы невозможно провести ни для одного из императоров[63]. События в Германии, Франции и на западе в целом не представляли особого интереса для византийцев, поскольку они твёрдо верили, что западные провинции в конечном итоге будут отвоёваны[64]. Более убедительный интерес представляли политические события в их непосредственной близости, и в 913 году болгарский царь Симеон I прибыл к стенам Константинополя с армией. Требования Симеона I заключались не только в том, чтобы Болгария была признана независимой от Византии, но и в том, чтобы она была обозначена как новая всемирная империя, поглотившая и заменившая всемирную империю Константинополя. Из-за представившейся угрозы константинопольский патриарх Николай Мистик даровал Симеону императорскую корону. Симеон был назначен императором болгар, а не римлян, и поэтому дипломатический жест был несколько нечестным[63].

Византийцы вскоре обнаружили, что Симеон на самом деле называл себя императором болгар и римлян. Проблема была решена, когда Симеон умер в 927 году, а его сын и преемник Пётр I женился на императорской дочери Ирине Лакапине и принял титул императора болгар в знак подчинения всемирной Византйиской империи. Спор из-за притязаний Симеона иногда возобновлялся при сильных болгарских монархах, которые снова принимали титул императора болгар и римлян, такими как Калоян (пр. 1196—1207 гг.) и Иван Асень II (пр. 1218—1241 гг.)[64]. Калоян попытался добиться признания своего императорского титула папой Иннокентием III, но священнослужитель взамен предложив прислать кардинала, который короновал бы его просто как короля. Спор был также на мгновение возобновлён правителями Сербии в 1346 году, когда Стефан Урош IV Душан был коронован как император сербов и римлян[64].

Спор Османской и Священной Римской империй

[править | править код]

С падением Константинополя в 1453 г. и возвышением Османской империи вместо Византийской империи проблема двух императоров вернулась.[65] Завоевавший город Мехмед II титуловал себя как Kayser-i Rûm (Цезарь Римской империи), постулируя притязание на мировое господство посредством использования римского титула. Мехмед намеренно связал себя с византийской имперской традицией, внеся немного изменений в сам Константинополь и работая над его восстановлением города посредством ремонта и (иногда принудительной) иммиграции, что вскоре привело к экономическому подъёму. Также правитель назначил нового греческого православного патриарха Геннадия и начал чеканить собственные монеты (практика, которой занимались византийские императоры, но никогда ранее — османы). Кроме того, он ввел более строгие придворные церемонии и протоколы, вдохновленные византийскими[66]

Современники в Османской империи признавали принятие Мехмедом императорского титула и его претензии на мировое господство. Историк Михаил Критовул описывал султана как «императора императоров», «самодержца» и «Владыку земли и моря по воле Бога». В письме к дожу Венеции Мехмед был описан своими придворными как «император». Иногда использовались и другие титулы, такие как «великий герцог» и «князь турецких римлян»[66] Граждане Константинополя и бывшей Византийской империи (которые до недавнего времени все ещё идентифицировали себя как «римляне», а не «греки») считали Османскую империю по-прежнему представляющей их всемирную империю; имперской столицей по-прежнему был Константинополь, а её правитель Мехмед II был василевсом.[67] Как и у византийских императоров, императорский статус османских султанов в первую очередь выражался в отказе признавать императоров Священной Римской империи в качестве равных правителей. В дипломатической переписке они именовались kiral (королями) Вены или Венгрии.[66] Эта практика в 1453 г. была закреплена и подкреплена Константинопольским договором, подписанным Османской империей (Сулейман I) и эрцгерцогством Австрии (представленным Фердинандом I от имени императора Карла V), в котором было согласовано, что Фердинанд I должен считаться королем Германии, а Карл V — королем Испании. Эти титулы считались равными по рангу великому визирю Османской империи. Договор также запрещал подписавшим его сторонам считать кого-либо императором, кроме османского султана.[68]

Проблема двух императоров и спор двух государств были окончательно решены после подписания после череды поражений турок Житваторокского мира в 1606 г. По нему султан Ахмед I впервые признал императора Рудольфа II с титулом падишах (император), а не kiral. Написав «как отец сыну», Ахмед символически подчеркивал, что восточная империя сохранила некоторое первенство над западной.[66] В самой Османской империи идея об универсальности правления султана сохранялась, несмотря на его признание равным императора СРИ. В 1798 г. православный патриарх Иерусалима Анфим писал, что Османская империя была наложена самим Богом как верховная империя на Земле и что случилось из-за отношений императоров Палеологов с западными христианами:

Посмотрите, как наш милостивый и всеведущий Господь сумел сохранить целостность нашей святой православной веры и спасти (нас) всех; он создал из ничего могущественную империю османов, которую он создал на месте нашей империи ромеев, которая начала в некоторых отношениях отклоняться от пути православной веры; и он возвысил эту империю османов над всеми другими, чтобы доказать без сомнения, что она возникла по воле Божией... Ибо нет власти, кроме той, которая исходит от Бога.[67] .

Идея СРИ о том, что расположенная в первую очередь в Германии империя являлась единственной законной в конечном итоге привела к её ассоциации с Германией и императорским титулом, а не с древними римлянами. Самое раннее упоминание о «Священной Римской империи германской нации» (фраза, редко используемая официально) относится к XV в., а её позднее все чаще используемое сокращение imperium Romano-Germanicum демонстрирует, что современники всё чаще видели в ней и её правителях не преемников существовавшей со времен античности Римской империи, а появившееся в средневековой Германии новое образование, правители которой назывались «императорами» по политическим и историческим причинам. В XVI в. и вплоть до наших дней термин «император» также все чаще применялся к правителям других стран.[13] Сами императоры СРИ утверждали, что они были преемниками древних римских императоров вплоть до отречения Франца II и Роспуска Священной Римской империи.[69]

Спор Российской и Священной Римской империй

[править | править код]

Ко времени первого посольства СРИ в Россию в 1488 г. «проблема двух императоров [уже] перешла в Москву»[70]. В 1472 г. великий князь Московский Иван III Васильевич женился на племяннице последнего византийского императора Зое Палеолог и неофициально объявил себя царем (императором) всех русских княжеств. В 1480 г. он прекратил платить дань Золотой Орде и принял имперского двуглавого орла в качестве одного из своих символов. Отдельная русская теория translatio imperii была разработана игуменом Филофеем Псковским. В этой доктрине первый Рим пал перед ересью (католицизмом), а второй Рим (Константинополь) — перед неверными (османами), но третий Рим (Москва) будет существовать до конца света[71].

В 1488 г. Иван III потребовал признания его титула эквивалентом императорского, но император Священной Римской империи Фридрих III и другие западноевропейские правители отказались это сделать. Иван IV пошел ещё дальше в своих имперских притязаниях — он утверждал, что является потомком первого римского императора Августа, и при своей коронации в 1561 г. использовал славянский перевод византийской коронационной службы и то, что он утверждал, было византийскими регалиями[71].

Согласно историку Маршаллу По, теория Третьего Рима сначала распространилась среди священнослужителей, и на протяжении большей части своей ранней истории Москва по-прежнему считалась подчиненной Константинополю (Царьграду), что было позицией и Ивана IV[72]. По утверждает, что доктрина Филофея о Третьем Риме, возможно, была в основном забыта в России, отнесена к старообрядцам, до незадолго до развития панславизма. Следовательно, эта идея не могла напрямую повлиять на внешнюю политику Петра и Екатерины, хотя эти цари сравнивали себя с римлянами. Экспансионистская версия Третьего Рима вновь появилась в первую очередь после коронации Александра II в 1855 году, линза, через которую более поздние русские писатели переосмыслили раннюю современную Россию, возможно, анахронично[73].

До великого посольства Петра в 1697—1698 годах царское правительство плохо понимало Священную Римскую империю и её конституцию. При Петре увеличилось использование двуглавого орла и были приняты другие, менее византийские символы римского прошлого, как, например, когда царь был изображен как древний император на монетах, отчеканенных после Полтавской битвы в 1709 году. Великая Северная война привела Россию к союзу с несколькими северогерманскими князьями, и русские войска в ходе неё сражались в Северной Германии. В 1718 г. Петр опубликовал письмо, отправленное царю Василию III императором Максимилианом I 4 августа 1514 г.[74] в котором тот обращался к русскому как к цезарю, подразумевая его равным себе. В октябре 1721 г. Пётр он принял титул императора, но Священная Римская империя отказалась признать этот новый титул. Среди аргументов указывалось, что письмо Максимилиана — единственный пример использования титула «цезарь» для российских монархов. Предложение Петра о том, чтобы русские и немецкие монархи поочередно занимали посты премьер-министров в Европе, также было отклонено. Император Карл VI, поддержанный Францией, настаивал на том, что император может быть только один[71]. В заключённом в 1726 г. союзе между Карлом VI и Екатериной I специально оговаривалось, что русский монарх не должен использовать императорский титул в переписке с императором Священной Римской империи[75], который в самом документ вообще не упоминается[76].

Причиной постепенного принятия российских претензий стала разразившаяся война за австрийское наследство, в которой обе стороны пытались привлечь Россию на свою сторону. В 1742 г. венский двор Марии Терезии официально признал российский императорский титул, хотя и не признал паритет российского правителя. Её соперник, император Карл VII при своей коронации в 1742 г. сначала отказался признать российские претензии, но к концу 1743 г. под воздействием хода войны и влияния прусских союзников (признавших российские претензии в 1721 г.) поменял точку зрения и признал титул в начале 1744 г. лишь в качестве баварского курфюрста, а не императора СРИ[77]. К моменту его смерти вопрос все ещё не был формально урегулирован на императорском уровне. Лишь в 1745 г. имперская коллегия выборщиков признала российские притязания, которые затем были подтверждены в документе, составленном новоизбранным императором и мужем Марии Терезии Францем I и официально ратифицированном рейхстагом в 1746 г.[78][79][80]

Трижды между 1733 и 1762 годами русские войска сражались бок о бок с австрийцами на территории СРИ. Правительницей России с 1762 по 1796 год была немецкая принцесса Екатерина II. В 1779 году она помогла заключить Тешенский мир, положивший конец войне за баварское наследство. После этого Россия заявила о себе как о гаранте имперской конституции по Вестфальскому миру 1648 г. наравне с Францией и Швецией[71]. В 1780 г. Екатерина II призвала к вторжению в Османскую империю и созданию новой Греческой империи или восстановленной Восточной Римской империи, для чего был заключен союз между Священной Римской империей и Россией[81]. В то время союз между Иосифом и Екатериной был провозглашен большим успехом для обеих сторон[82]. Ни греческий план, ни австро-российский союз не просуществовали долго. Тем не менее, обе империи в будущем стали частью антинаполеоновских коалиций, а также европейского концерта.

См. также

[править | править код]Примечания

[править | править код]- ↑ Термин был введён в первой крупной работе на эту тему Вернером Онзорге[нем.], см. Ohnsorge, 1947.

- ↑ 1 2 3 Nicol, 1967, p. 319.

- ↑ Browning, 1992, p. 57.

- ↑ Browning, 1992, p. 58.

- ↑ 1 2 Browning, 1992, p. 60.

- ↑ Frassetto, 2003, p. 212.

- ↑ 1 2 Nelsen, Guth, 2003, p. 4.

- ↑ 1 2 Nelsen, Guth, 2003, p. 5.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 73.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 74.

- ↑ Lamers, 2015, p. 65.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Muldoon, 1999, p. 47.

- ↑ 1 2 3 4 5 Velde, 2002.

- ↑ Nicol, 1967, p. 320.

- ↑ 1 2 Browning, 1992, p. 61.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 West, 2016.

- ↑ Muldoon, 1999, p. 48.

- ↑ 1 2 Muldoon, 1999, p. 49.

- ↑ 1 2 3 Muldoon, 1999, p. 50.

- ↑ 1 2 Jenkins, 1987, p. 285.

- ↑ 1 2 Gibbs, Johnson, 2002, p. 62.

- ↑ Nicol, 1967, p. 321.

- ↑ 1 2 3 Halsall, 1996.

- ↑ Nicol, 1967, p. 318.

- ↑ 1 2 Muldoon, 1999, p. 51.

- ↑ Brand, 1968, p. 15.

- ↑ Brand, 1968, p. 176.

- ↑ 1 2 3 Brand, 1968, p. 177.

- ↑ 1 2 Brand, 1968, p. 178.

- ↑ Brand, 1968, p. 179.

- ↑ Brand, 1968, p. 180.

- ↑ Brand, 1968, p. 181.

- ↑ Loud, 2010, p. 79.

- ↑ Brand, 1968, p. 182.

- ↑ Brand, 1968, p. 184.

- ↑ Brand, 1968, p. 185.

- ↑ Brand, 1968, p. 187.

- ↑ Brand, 1968, p. 188.

- ↑ 1 2 3 Van Tricht, 2011, p. 64.

- ↑ Brand, 1968, p. 189.

- ↑ Brand, 1968, p. 190.

- ↑ Brand, 1968, p. 191.

- ↑ Brand, 1968, p. 192.

- ↑ Brand, 1968, p. 193.

- ↑ Brand, 1968, p. 194.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 61.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 62.

- ↑ 1 2 Van Tricht, 2011, p. 63.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 75.

- ↑ Van Tricht, 2011, p. 76.

- ↑ 1 2 Van Tricht, 2011, p. 77.

- ↑ Geanakoplos, 1959, pp. 140f.

- ↑ Geanakoplos, 1959, pp. 189f.

- ↑ Geanakoplos, 1959, pp. 258–264.

- ↑ Nicol, 1967, p. 338.

- ↑ Geanakoplos, 1959, pp. 264–275.

- ↑ Geanakoplos, 1959, pp. 286–290.

- ↑ Geanakoplos, 1959, p. 341.

- ↑ Fine, 1994, p. 194.

- ↑ Nicol, 1967, p. 332.

- ↑ Nicol, 1967, p. 316.

- ↑ Nicol, 1967, p. 333.

- ↑ 1 2 Nicol, 1967, p. 325.

- ↑ 1 2 3 Nicol, 1967, p. 326.

- ↑ Wilson, 2016, p. 148.

- ↑ 1 2 3 4 Süß, 2019.

- ↑ 1 2 Nicol, 1967, p. 334.

- ↑ Shaw, 1976, p. 94.

- ↑ Whaley, 2012, pp. 17–20.

- ↑ Wilson, 2016, p. 153.

- ↑ 1 2 3 4 Wilson, 2016, pp. 152–155.

- ↑ Poe, 1997, pp. 6.

- ↑ Poe, 1997, pp. 4—7.

- ↑ Napier, M. and Browne, J., (eds.) (1842) ‘Czar’, Encyclopædia Britannica, A. and C. Black, p. 579

- ↑ Кристиан Штеппан. Австро-русский альянс 1726 г.: долгий процесс при общих политических интересах сторон // Славянский мир в третьем тысячелетии. — Т. 11 (2016). — С. 88.

- ↑ Мартенс, Федор Федорович. Recueil des Traités et Conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, publié d' ordre du Ministère des Affaires Etrangères. — Т. 1: Трактаты с Австрией, 1648—1762. — Санкт-Петербург, 1874. — С. 32—44.

- ↑ Richard Lodge. Russia, Prussia, and Great Britain, 1742-4 // The English Historical Review. — Vol. 45 (October 1930). — P. 599.

- ↑ Петрова М. А. Признание императорского титула российских государей Священной Римской империей: проблема и пути её решения (первая половина 1740-х годов) // Новая и новейшая история. — Выпуск 6 (2022). — С. 43—59.

- ↑ Петрова М. А. Герман Карл фон Кейзерлинг и признание императорского титула российских государей Священной Римской империей германской нации в 1745—1746 гг. // Вестник МГИМО-Университета. — 2021. — № 14 (6). — С. 89-109.

- ↑ Hoffmann, 1988, p. 180.

- ↑ Beales, 1987, pp. 432.

- ↑ Beales, 1987, p. 285.

Источники

[править | править код]Библиография

[править | править код]- Beales, Derek. Joseph II: Volume 1, In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780. — New York : Cambridge University Press, 1987.

- Brand, Charles M. Byzantium Confronts the West, 1180–1204. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1968.

- Browning, Robert. The Byzantine Empire. — Revised. — CUA Press, 1992. — ISBN 978-0-8132-0754-4.

- Fine John van A., Jr. The Late Medieval Balkans : A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest (англ.). — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. — XVI, 683 [4] p. — ISBN 04-720-8260-4. — ISBN 978-0-472-08260-5. — ISBN 04-721-0079-3. — ISBN 978-0-472-10079-8.

- Frassetto, Michael. Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation. — ABC-CLIO, 2003. — ISBN 978-1-57607-263-9.

- Geanakoplos, Deno John. Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258–1282: A Study in Byzantine-Latin Relations. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1959.

- Gibbs, Marion. Medieval German Literature: A Companion / Marion Gibbs, Sidney Johnson. — Routledge, 2002. — ISBN 0-415-92896-6.

- Hoffmann, Peter. Russland im Zeitalter des Absolutismus : []. — Berlin : Akademie-Verlag, 1988. — ISBN 978-3-05-000562-1.

- Jenkins, Romilly James Heald. Byzantium: The Imperial Centuries, AD 610-1071. — Weidenfeld and Nicolson, 1987. — ISBN 978-0-8020-6667-1.

- Lamers, Han. Greece Reinvented: Transformations of Byzantine Hellenism in Renaissance Italy. — Brill, 2015. — ISBN 978-90-04-29755-5.

- Loud, Graham. The Crusade of Frederick Barbarossa: The History of the Expedition of the Emperor Frederick and Related Texts. — Ashgate, 2010. — ISBN 978-0-7546-6575-5.

- Muldoon, James. Empire and Order: The Concept of Empire, 800–1800. — Springer, 1999. — ISBN 978-0-312-22226-0.

- Nelsen, Brent F.; Guth, James L. Roman Catholicism and the Founding of Europe: How Catholics Shaped the European Communities (англ.). ResearchGate (2003).

- Nicol, Donald M. (1967). "The Byzantine View of Western Europe" (PDF). Greek, Roman and Byzantine Studies. 8 (4): 315—339.

- Ohnsorge, Werner. Das Zweikaiserproblem im früheren Mittelalter. Die Bedeutung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee in Europa : [нем.]. — Hildesheim : A. Lax, 1947.

- Poe, Marshall (1997). "Moscow, the Third Rome? The Origins and Transformation of a Pivotal Moment" (PDF). The National Council for Soviet and Eastern European Research. 49: 412—429.

- Shaw, Stanford. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. — Cambridge University Press, 1976. — ISBN 0-521-29163-1.

- Sweeney, James Ross (1973). "Innocent III, Hungary and the Bulgarian Coronation: A Study in Medieval Papal Diplomacy". Church History. 42 (3): 320—334. doi:10.2307/3164389. JSTOR 3164389. S2CID 162901328.

- Van Tricht, Filip. The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204—1228). — Leiden: Brill, 2011. — P. 61-101. — (The Imperial Ideology). — ISBN 978-90-04-20323-5.

- Whaley, Joachim. Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493–1648. — Oxford University Press, 2012. — ISBN 978-0-19-968882-1.

- Wilson, Peter H. Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire. — Cambridge, MA : Belknap Press, 2016. — ISBN 978-0-674-05809-5.

Сетевые публикации

[править | править код]- Halsall, Paul Medieval Sourcebook: Liutprand of Cremona: Report of his Mission to Constantinople (англ.). Fordham University (1996). Дата обращения: 5 января 2020. Архивировано из оригинала 13 апреля 2021 года.

- Süß, Katharina Der "Fall" Konstantinopel(s) (нем.). kurz!-Geschichte (2019). Дата обращения: 1 января 2020.

- Velde, François The Title of Emperor (англ.). Heraldica (2002). Дата обращения: 22 июля 2019.

- West, Charles Will the real Roman Emperor please stand up? (англ.). Turbulent Priests (2016). Дата обращения: 4 января 2020. Архивировано из оригинала 29 мая 2018 года.