Еске-Хоинский, Теодор (Yvty-}knuvtnw, Myk;kj)

| Теодор Еске-Хоинский | |

|---|---|

| пол. Teodor Jeske-Choiński | |

Фотопортрет 1892 года | |

| Псевдонимы | M. Bogdanowicz[1], T. J. Orlicz[1], Teodor Pancerny[1] и Teodor Habdank[1] |

| Дата рождения | 27 февраля 1854 |

| Место рождения | Плешев |

| Дата смерти | 14 апреля 1920 (66 лет) |

| Место смерти | Варшава |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | романист, публицист, критик |

| Годы творчества | 1876—1920 |

| Язык произведений | польский |

| Дебют | Kossak i Kuczma |

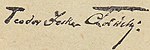

| Автограф |

|

Те́одор Ю́зеф Фри́дерик Е́ске-Хо́инский (пол. Teodor Józef Fryderyk Jeske-Choiński; 27 февраля 1854, Плешев, королевство Пруссия — 14 апреля 1920, Варшава, Польская республика[2][3]) — польский критик, романист и публицист, представитель младоконсерватизма.

Противник литературной группировки «Молодая Польша» — Еске-Хоинский начал свою литературную работу в либеральном направлении, выступал против ксёндзов («Kossak i Kuczma», 1876, «Karmazyn», 1877); сотрудничал в позитивистском журнале «Nowiny». Впоследствии Еске-Хоинский перешёл в группу «младоконсерваторов» и стал деятельным участником их печатных органов — «Niwa» и «Slowo»[4].

Из публицистических работ Еске-Хоинского наиболее известны «Pozytywizm warszawski i jego glowni przedstawiciele» («Варшавский позитивизм и его главные представители»), «Typy i idealy pozytiwistycznej beletrystiki polskiej» («Типы и идеалы позитивистской польской беллетристики»), «Poznaj żyda» («Узнай еврея», 1912), «Dekadentyzm» («Декадентство», 1905), ряд работ по немецкой литературе, как, например, «Gustaw Freytag», «Dramat niemeccki w wieku XIX» («Немецкая драма в XIX веке»), «Henryk Heine». Из его беллетристических произведений выделяется цикл новелл на провансальские темы, отдельные части из эпопеи, которая должна была охватить всю европейскую историю от Древнего Рима, например, «Gasnące Slonce» («Заходящее светило», о Марке Аврелии), «Последние римляне» (Рим и Константинополь IV века), и другие[4].

В первой половине XX века произведения Т. Еске-Хоинского пользовались общеевропейской известностью, переиздавались и переводились. В 1951 году его произведения попали под действие распоряжения Министерства культуры и Министерства общественной безопасности ПНР об изъятии книг из публичных библиотек и книжной торговли. Начиная с 1970-х годов наметились попытки восстановить культурную память и место Еске-Хоинского в истории польской культуры и литературы: имя писателя вернулось в энциклопедии, были выпущены статья Анны Витехи (2011) и монографии Зофии Моцарской-Тиковой[пол.] (1975) и Матея Новака (2009). Наследие Еске-Хоинского не подвергалось увековечению, хотя полный корпус его произведений был переиздан[5].

Биография

[править | править код]Сын чиновника Фридерика Еске-Хоинского (герба Абданк) и Франциски, урождённой Хоинской[6], живших в Великой Польше на территории Пруссии. Встречаются утверждения, что Еске-Хоинские являлись полонизированным немецким родом[7]. Учился в Сремской и Познанской гимназиях, высшее образование получал в Пражском и Венском университетах, сначала как инженер — дорожный строитель, затем как филолог и философ. В 1880 году во Львове женился на певице Людмиле Микорской[пол.] (1849—1898). В 1881 году в Праге был избран главой Польского кружка и основал культурное общество «Польский очаг» (Ogniska Polskiego). В период 1882—1889 годов жил в Варшаве, участвуя в организациях позитивистов, член редколлегии журнала Niwa[пол.], печатался в журналах: Przeglądz Tygodniowy[пол.], Nowiny и Ateneum[пол.]. С 1889 года жил в Париже, продолжая активно публиковаться в польских изданиях, возглавлял редколлегию журнала Wędrowiec[пол.]. Овдовев, в 1900 году Теодор женился на Цецилии Грабовской, от которой имел сына Мауриция и дочь Хелену[пол.]. В 1910 году переехал во Львов, где редактировал правоконсервативный журнал Kronika powszechna, после начала Первой мировой войны вернулся в Вену, а в 1915 году окончательно перебрался в Варшаву. Скончался в 1920 году, похоронен на кладбище Повонзки[8][2][3][9].

Запрет на произведения Еске-Хоинского не был длительным: исторические романы переиздавались и в 1950—1990-е годы, даже «Тиара и корона» о средневековом папстве[10].

Интеллектуально-критическая деятельность

[править | править код]Теодор Еске-Хоинский, позитивизм и декадентство

[править | править код]Американский полонист Станислав Блейвас[англ.], рассматривая контекст теоретической и полемической деятельности Т. Еске-Хоинского, отмечал, что варшавские позитивисты направили острие критического удара против «эпигонов романтизма». Литературные дискуссии скрывали под собой решение фундаментального политического вопроса — направления развития польской нации и управления ею. Позитивисты (Хмеловский и Свентоховский) утверждали, что романтики, призывая к восстанию и заговорам, уводили умы молодёжи к ожиданию иностранной помощи в борьбе за независимость Польши. Это противоречило реализму — пониманию действительных возможностей поляков, которые способны осуществить революцию собственными силами. Иными словами, позитивисты стремились расставить иерархию национальных приоритетов, направив этот процесс. Главным инструментом мыслилось просветительство и контроль за прессой, через которой можно было направлять интеллектуальные течения и решать текущие (внутренние) национальные проблемы. Пристальный интерес варшавской прессы к событиям Франко-прусской войны «приводил позитивистов в ярость»: так, А. Вислицкий прямо заявлял, что не понимает, как нация, потерпевшая поражение на поле боя (в Январском восстании), «может зацикливаться на иностранных делах, игнорировать внутреннюю жизнь и игнорировать европейские интеллектуальные инновации». Вислицкий крайне скептически относился к точке зрения, что крупные европейские события изменят судьбу Польши, равно как не считал, что пресса способна решать какие-либо реальные задачи. А. Свентоховский на страницах издаваемой Вислицким газеты Przegląd Tygodniowy[пол.] опубликовал манифест «Мы и вы», что Еске-Хоинский называл «облачением в доспехи», а С. Блейвас именовал публициста «гетманом варшавских позитивистов»[11].

Своеобразным было отношение Еске-Хоинского к декадентству. В лексиконе польских консерваторов данный термин обозначал качественно различные, а иногда и противоположные культурные явления, подлежащие безусловному осуждению. Главными представителями декадентства Теодор именовал Гюисманса, Метерлинка, Пшибышевского и Ницше[12]. При этом для польской культуры рубежа XIX—XX веков явно наблюдается рассогласование между теоретическим и практическим (в литературно-критическом измерении) подходом к декадентству: то есть «декадентов» критиковали часто и много, но мало кто заявлял о своей принадлежности к этому течению. Вероятнее всего, польская интеллигенция рассматривала декадентство не как обозначение чётко обозначенной мировоззренчески-эстетической позиции (как, например, в России), а лишь как симптомы эрозии или распада некоего позитивного идеала. Для польского самосознания роль позитивного идеала чрезвычайно велика, поэтому любое отклонение от выработанной модели сразу же воспринималось как негативный симптом. Наиболее примечательно то, что различные политические и эстетические группировки польской интеллигенции — позитивисты, группировавшиеся по редакциям периодических изданий; моралисты-клерикалы и реалисты-патриоты оперировали единым понятием «очевидной всей истины». Логика синтеза выглядела примерно так: упрощённый позитивизм постепенно стал отождествляться с «прогрессивизмом» и плавно слился с католическим морализмом. То есть представители разных общественных группировок равно признавали примат общества над личностью, возможность гармонического сотрудничества общественных классов на основе универсальных ценностей и этических норм, сводимым, в общем, к католическим. В результате позитивист и кантианец Козловский и отрёкшийся от позитивизма консерватор Еске-Хоинский равно боролись «с индивидуализмом», считая его наиопаснейшим явлением. Аргументация при этом соответствовала доктринальным установкам: как разрушение политического тела нации у Козловского и как культ гедонизма и всеобщей власти денег у Еске-Хоинского[13]. Позитивный идеал соединял веру в прогресс и провиденциализм, бытовой утилитаризм и реализм, альтруизм и активное отношение к действительности. Эстетически он основывался на каноне классицизма, требуя безусловного уважения: правды, гармонии, простоты, естественности, уместности, но также яркости и «одушевлённости». Это накладывалось на общий демократизм и просвещенческую убеждённость, что литературе отведена воспитательная функция, равно как и философия оценивалась с позиции её полезности для жизни. Естественно, что новомодные литературные течения, чаще всего французского и скандинавского происхождения, воспринимались, по меньшей мере, как тревожащие. То есть в обиходном смысле «декадентством» именовали разрушительный субъективизм и индивидуализм, выражаемый в скептицизме, имморализме и пессимизме от будущего. Еске-Хоинский заявил, что декадентство — «это карикатура на здорового человека», так как этические, философские и моральные принципы его расходятся с «общепризнанными принципами»[14].

Литературовед Тереза Валас утверждала, что, в общем, польские критики декадентства почти не рассматривали идею декаданса как интернациональное цивилизационное явление, и исторические обобщения, например, сравнения современности XIX века и упадка Древнего Рима, распространённого во французской или русской литературе, проявляются в польской культуре лишь спорадически. Ни в романистике, ни в драматургии почти не проявлялся интерес темы к проблемам зарождения и коллапса иных культур, в этом плане «Камо грядеши» Сенкевича, «Фараон» Пруса, «Заходящем светиле» и «Последних римлянах» Еске-Хоинского остаются «единичными амбициозными памятниками историософской мысли», то есть исключениями, а не типичными представителями жанра. Хотя тематика упадка цивилизации нередко встречалась в газетно-журнальной публицистике, по мысли Т. Валас, она была заимствованной абстрактной идеей, которая почти не влияла на художественное воображение польских писателей. Если во французской литературе того времени почти навязчиво предстаёт тематика вырождения «романской расы» и французской нации, униженной и растоптанной германцами, это было порождением катастрофы при Седане, и немедленно возродило традицию «зловещих аналогий» между судьбой Древнего Рима и его наследников — новоевропейских народов. Полякам это было чуждо из-за невозможности принять идею упадка и вырождения нации (это означало смириться с разделом Польши и утратой государственности). Напротив, польский национальный миф культивировал традиционные доблести, так как должен был воспитывать поляков в чувстве сопротивления любому угнетению и упадку. Чужда была и метафора высококультурной, но дряхлой империи, которая должна уступить место варварам «со свежей кровью и молодостью духа». В роли последних (как у Прудона и Пеладана) могли выступать и славяне, «не подвергшиеся вестернизации»[15].

Мистицизм и материализм

[править | править код]Спиритизм и теософия

[править | править код]В XIX веке в европейских странах широкое распространение получил спиритизм. Историк и литературовед Ксения Олькуж отмечала, что к концу века в Польше спиритизм превратился в эклектичный конгломерат религиозных и философских идей разного генезиса, увязываемых в систему на основе доктрин Сведенборга или Кардека. Следует понимать, что существовал так называемый салонный спиритизм — то есть «привлекательный и даже весёлый способ времяпрепровождения». Однако в генеральном смысле спиритизм всегда противопоставлялся материализму, являясь выражением «тоски по нематериальному миру», что в мировоззренческом плане служило целям «доказательства» посмертного существования, подтверждающего непрерывность существования человеческого духа и целесообразность людского существования. Теодор Еске-Хоинский в теоретическом плане чётко разделял спиритизм и медиумизм, трактуя различие так: «спиритуалисты утверждают, что общаются с духами посредством столоверчения, тогда как медиумисты ищут некую силу, доселе неизвестную науке», таящуюся в самом человеке. То есть Еске-Хоинского не волновали этико-философские или мировоззренческие аспекты спиритизма, он, как бывший позитивист, интересовался механизмами возникновения загадочных явлений. В статье «Современный мистицизм» (1898) он прямо заявлял, что если бы главным в спиритизме было общение с духами, то оно бы ничем не отличалось от обыкновенных дикарских «суеверий», ибо вера в призраков и связь между живыми людьми и духами мёртвых стара, как и само человечество. Спиритуализм возник тогда, когда способ коммуникации материального и нематериального мира заинтересовал учёных. Католический философ Мариан Моравский[пол.] в том же году охарактеризовал подобные взгляды как «научный оккультизм»: экспериментальная наука XIX века ещё серьёзно подходила ко всякого рода оккультным феноменам. Переход же на позиции спиритизма (включающего признание метемпсихоза) серьёзных учёных, уровня физика Крукса, немало Моравского беспокоил. В терминологическом смысле, в отличие от Еске-Хоинского, он не различал спиритизма и медиумизма[16].

В 1882 году Е. П. Блаватская основала в Индии Теософское общество и в 1888 году выпустила «Тайную доктрину», которая сразу же приобрела огромный международный резонанс. Теософия имела почти мгновенный успех и в Польше, и уже в 1893 году Еске-Хоинский рассматривал это учение как «такое же реакционное, что и спиритизм», определяя доктрину Блаватской термином «необуддизм». Особое раздражение писателя вызывало то, что хотя Блаватская и провозгласила лозунг «нет религии, кроме истины», её последователи отворачиваются от христианства, «погружаясь в таинственные доктрины магов берегов Ганга». В своей статье Еске-Хоинский цитировал якобы сказанные Блаватской циничные слова, что её последователи воображают себя львами и орлами, а в действительности, просто «ослы и грызуны». Впрочем, Теодор прямо указывал, что чрезвычайно привлекательным Теософское общество становится из-за равенства всех его участников, огромной терпимости, так как Общество не обращает внимания на происхождение, имущественное положение или религиозные убеждения неофитов[17].

К. Олькуж реконструировала мировоззрение Еске-Хоинского как двойственное, то есть писатель выделял в человеческом сознании и психике два плана: рациональный и эмоциональный, апеллирующие к разумному и иррациональному восприятию действительности. Из этого следует, что любая мировоззренческая система будет однобокой, ибо первенство неизменно будет принадлежать одному из двух планов. Равновесие между планами психического бытия может быть достигнуто средствами идеалистической философии, тогда как материализм в буквальном смысле является «потрясением основ». Травма, нанесённая обществу материализмом, вызвала ответную реакцию в виде увлечения оккультизмом, но «прививка» рациональности оказалась столь сильна, что идеи спиритуализма, соединившись с требованием соблюдения научного метода, породило гибрид, именуемый Еске-Хоинским медиумизмом[18]. Положительной антитезой медиумизму, согласно Еске-Хоинскому, является смиренная, но при том горячая, вера в Бога. Ксения Олькуж при этом называла «интригующим» несовпадение явно декларируемых консервативных католических взглядов писателя и культивируемых им в исторических произведениях оккультно-магических мотивов. Вероятно, это выступало компенсацией бездуховности современной эпохи, когда «сверхъестественное ощущалось частью повседневности»[19].

«Маяки»

[править | править код]В 1890-е годы Теодор Еске-Хоинский посвятил демистификации медиумизма два романа: «В оковах» и «Маяки». Как обычно, интеллектуальный посыл предшествовал художественной разработке, и романы представляют собой беллетризованные трактаты, содержащие критику эстетических тенденций и философских концепций рубежа веков. Писатель заявил, что цивилизованный мир вновь оказался на распутье, и ему угрожала опасность погрузиться в современный мистицизм, не имеющий ни познавательной, ни идеологической ценности. Разочарование в позитивизме привело к полному отрицанию эмпиризма и впадение в абсурд. Желание обратиться к темам, ранее находившимся вне познавательной сферы, приводило лишь к отказу от логики и рационального исследования. Вину за это Еске-Хоинский в немалой степени возлагал и на позитивистов, которые чрезмерно увлеклись «схематизацией человечества»; он утверждал, что Конт и его последователи «затянули человека в оковы разума», заявив, что разум конечной целью имеет удовлетворение всех человеческих потребностей. Естественно, что это никак не совместимо с психологическими и реальными физическими потребностями человека. Несоответствие реальности и навязанной схемы «провоцируют бунт» и бегство в иррациональность, оккультизм оказался противовесом рационализму и позитивизму. Научность исследований духовных феноменов Еске-Хоинский не признавал и ввёл термин «профессиональный спиритизм», который служит «игрушкой для дилетантов». «Странность» эзотерики — это та цена, которую приходится платить за неверие. С точки зрения Еске-Хоинского, современные мистики не перестают быть просветителями и позитивистами, ибо им недостаточно простой веры в Бога. Но, претендуя на научное знание неких тончайших феноменов, «они позволяют дурачить себя примитивным мошенникам». Морально-идеологическая деградация материалистов имеет оборотной стороной философское вырождение мистиков, но и те, и те равно далеки от Бога. «Позитивизм провозглашает человека высшим существом, давая ему право управлять всеми вещами мира благодаря науке», соответственно, взрыв мистицизма — это «месть презираемой метафизики материалистам»[20].

В романе «Маяки» Еске-Хоинский устами своего героя Жаглинского заявляет, что современная паранаука — это рудимент средневековой магии, и претензии её апологетов на великие интеллектуальные свержение — фальшивы и абсурдны. Главным героем романа является Стефан Слотницкий — в прошлом журналист, в настоящее время помещик. Устав от мертвенности рационализма, он осознал ничтожность человека по отношению к необъятности вселенной и устремился к поискам собственного философского убежища. Ему противостоит бывший коллега — журналист Жаглинский, которому вполне уютно в материальной реальности, он гедонист и охотник за выгодой. Новые интеллектуальные течения интересуют его как курьёз или источник потенциальной выгоды. При всём крайнем материализме, Жаглинский далёк от всевозможных «измов» и в принципе готов называть суевериями любые духовные вопросы. Слотницкий осознаёт, что существует иная реальность, недоступная органам чувств и физическим приборам, требующая иной формы знания. Жаглинский насмехается над ним и предсказывает его обращение в оккультиста. Слотницкий попадает на спиритический сеанс в доме Остробудских и увлекается эзотерическими экспериментами, погружается в чтение оккультных произведений. Жаглинский, перечисляя заглавия в его библиотеке (от Крукса до Жаколио) язвительно говорит, что нужно обладать особым вкусом, чтобы «читать такую чушь». Вместе с тем, важным аргументом для Слотницкого является то, что рассуждающий о раскрытии потусторонних тайн Уоллес — коллега Дарвина, сооснователь теории эволюции. То есть Стефан по складу своего мышления так и остался позитивистом, который, читая у Жаколио о чудесах, производимых йогами, нуждается в доказательствах, подтверждающих истинность конкретных теорий. В финале Жаглинский, видя, что и в Варшаве, и в провинции все помешались на столоверчении, решает открыть в своём журнале оккультный отдел, чтобы увеличить тиражи и круг подписчиков, а Слотницкий едет в Германию, продолжать изучение спиритических явлений. Жаглинский, согласно мнению Зофии Моцарской-Тиковой[пол.], выражает отношение самого Еске-Хоинского к журналистской среде, главным грехом которой является безыдейность и нежелание принимать какую-либо идеологическую платформу. То есть пресса, как и литература, должна быть фактором идеологической интеграции и выработки у населения социальных установок, способствуя «снижению уровня опошления». Еске-Хоинского крайне беспокоило, что в условиях капитализма сама работа писателя и генерируемые писателями смыслы становятся предметом торговли, и потому должны приспосабливаться ко вкусам массового читателя, а не формировать их[21][22].

«Маяки» отражали ситуацию с модой на спиритизм в польском обществе периода 1893—1894 годов, обильно используя газетно-журнальный материал. Прототипом медиума — немки Эммы Мюллер — послужила итальянка Эвсапия Палладино, гастролировавшая по стране. Один из эпизодов романа, в котором участники спиритического сеанса разоблачают манипуляции медиума, почти дословно совпадает с фельетоном Болеслава Пруса «Медиумические симптомы» (журнал «Край», 1894, № 2)[23]. Критики отмечали, что роман, по сути, представляет собой большое критическое эссе, в котором раскрываются механизмы деятельности спиритуалистов и медиумистов, и причины общественного интереса к ним. Рецензент, скрывшийся за инициалами «A. N.»(журнал Wędrowiec, 1894, № 23), хвалил роман за «Изысканность» и подчёркивал, что Еске-Хоинский выступил и как аналитик, и как творец художественного синтеза, продемонстрировав всё самое сокровенное в спиритизме, его материальные и духовные источники. Участники модных представлений совершенно разные: кто-то на этом зарабатывает, кто-то гонится за модой, а иные «бросаются в пучину бреда» от страха перед душевной пустотой. Писатель-синтезатор способен визуализировать всё это во вполне жизненных персонажах, выстроить интригу и оживить её действием[24].

«В оковах» и «Романс без слов»

[править | править код]Написанный и опубликованный раньше, чем «Маяки», роман «В оковах» посвящён двойной критике позитивистов и мистиков, но в несравнимо более мягкой форме, так как герой — по фамилии Тополинский, — не философ, и основывается только на опыте повседневности. Его экзистенциальные поиски запускаются житейской драмой — смертью сына, при этом Тополинский — бытовой атеист, не верит ни в Бога, ни в духов, и любые ритуалы называет суеверием. Психическая травма выразилась у Тополинского в галлюцинациях, сначала слуховых, затем и визуальных («тени, бродящие по комнате»). Пытаясь осмыслить полученный опыт, герой покупает труды Уоллеса, Жибера и Моргана, которые его не убеждают, но он укрепляется в мысли, что «мы до сих пор так мало знаем о том, что такое нервная сила». Тополинский объявляет, что душа и тело неразделимы, а лишение человека метафизического элемента искажает восприятие реальности. Даже разоблачение медиума не заставляет Тополинского отказаться от обретённого знания, ибо он попросту счёл, что в кружке не оказалось настоящего одарённого. Родственники считают, что он помешался и прозвали его «доморощенным философом». Мораль романа сводится к тому, что бывший материалист становится спиритуалистом, ибо это приносит ему душевный покой и психологический комфорт. Тополинскому противопоставлен бывший идеалист Кольский, который обвиняет своего визави в эмоциональной нестабильности, эрозии этики и деградации ценностей. Таким образом Еске-Хоинский представил свой взгляд на причины краха варшавского позитивизма и его несовместимости с психологией живого человека. Впрочем, как отмечала Ксения Олькуж, в этом романе до радикализма «Маяков» ещё далеко[25].

В новелле «Романс без слов» (из сборника «Без выбора. Истории, подобные многим», 1894) Еске-Хоинский обратился к мотиву реинкарнации, распространившемуся в светском обществе благодаря моде на теософию. Герой, по фамилии Могильницкий, несчастен в браке и встречает на венгерском курорте такую же несчастную Ожарскую. С первого взгляда оба отмечают незримые узы, соединившие их, что Могильницкий описывает как воспоминание: как будто бы он уже видел эту женщину, осязал, ласкал и любил. Чувство это смутно, но, вероятно, его разделяет и Ожарская, которая желает остаться в его обществе и не скрывает влечения. Герои прямо цитируют Буарака и ссылаются на рассуждения теософов, что, по крайней мере, некоторые случаи дежавю отражают смазанные воспоминания из предыдущих перерождений души. К. Олькуж сравнивала переживания героев с «литературным психоанализом». Заглавие подчёркивает как чувства героев (которые несут свой крест, и влечение их так и остаётся на духовно-эмоциональном уровне), как их интуитивное желание «раскопать» их прежнее существование, в котором, возможно, они были связаны друг с другом. Уникальность коллизии в том, что чувства Могильницкого и Ожарской не выражены, но проявлены: они любят друг друга, ничего не сообщая о себе, ничего не зная об объекте приложения чувств, но не подвергают сомнению факт любовной привязанности. Эта привязанность существует только на на метафизическом уровне, как предчувствие отношений. Ожарская, впрочем, возлагает надежду только на смерть и возможную будущую реинкарнацию или вообще бестелесное царство среди звёзд, ибо в этой жизни ей отказано в любви, душевном покое и умиротворении. Необычно то, как Ожарская рассуждает, что и метемпсихоз может служить формой повторной кары за грехи, совершённые в одном из предыдущих воплощений[26].

Предсказание будущего и сверхъестественное

[править | править код]В литературном наследии Т. Еске-Хоинского нередки мотивы предсказания будущего, которые используются в разных контекстах. Так, в рассказе «Из любви» (из сборника «Без выбора. Истории, подобные многим», 1894) морально сломленный молодой инженер Сливинский вспоминает, как впервые обнял свою возлюбленную Ядвигу, что было тогда вершиной его стремлений, и одновременно испытал величайшую печаль, как если бы его коснулся ангел смерти. Предчувствие означало, что брак его не удался: семью преследовали финансовые затруднения, умер ребёнок, а затем и Ядвига оставила мужа. Любовь привела к катастрофе, и можно предполагать, что Сливинский исповедуется неведомому слушателю перед самоубийством. То есть новеллу можно читать и как повествование сломленного человека, утерявшего понимание разницы между грёзами и реальностью, либо как констатацию действительно произошедшего. В таком случае мотив предсказания будущего усиливает драматизм ситуации и трагизм главного героя[27]. В повести «О господарской митре» (1904) содержится второстепенный сюжет о кончине Катаржины Ласки от лихорадки. Сюжет построен так, что предчувствие приближения её смерти оказывается не только помрачением сознания главной героини: странно ведёт себя собака. Данный приём с начала XX века стал обычным в литературе ужасов (встречаясь впервые у Генриха фон Клейста и других романтиков)[28]. Сцена смерти пани Ласки не связана с выработкой жанровых форм фантастики, напротив, литература XIX века характеризуется устойчивым интересом к пограничным состояниям и процессу умирания, заложенного ещё романтиками. Интерес к смерти был двойственным, так как параллельно этими вопросами занимались психологи, интересовавшиеся околосмертными проявлениями, что плавно переходило в оккультные практики. Еске-Хоинский вполне традиционно персонифицирует Смерть и сопровождает её магическими атрибутами, например, карканьем ворон, которые, по преданию, относили душу грешников в ад. Ксения Олькуж отмечала, что сверхъестественные ситуации появляются только в тех произведениях писателя, действие которых происходит в прошлом. Действие повести «О господарской митре» разворачивается в Речи Посполитой XVI столетия. Мистические мотивы присутствуют в романе на римскую тему «Заходящее светило» (1895), в сцене, когда патрицианка Туллия задумала отравить Муцию, которая расстроила её выгодный брак. Когда Туллия взяла склянку с отравой, то неожиданно испытала видение: порыв ветра произвёл звук, напоминающий «жалобу живого существа». В результате несостоявшаяся отравительница сама выпивает яд, и последнее, что она слышит, «скорбный крик ветра»[29]. Автор подводит читателей к мысли, что подобный исход глубоко закономерен: Туллия суеверна и во всём советуется с астрологом, который иной раз советует очень сильные средства. Иными словами, суеверие становится причиной несчастья, и человеку неуверенному лучше доверяться инстинкту самосохранения, нежели магическим практикам[30].

Антисемитизм

[править | править код]Ксёндз Вальдемар Линке отмечал, что Еске-Хоинский рассматривал вопрос о роли и месте евреев в Европе своего времени с позиции, очень похожей на аргументацию еврейских ассимиляционистов. Можно отыскать прямые параллели между оценками иудаизма в публицистике Еске-Хоинского и раввина Исаака Цилькова. В. Линке подчёркивал, что Еске-Хоинского интересовал вопрос, возможно ли решение межцивилизационного конфликта, возникшего из-за изоляции и стигматизации евреев в Европе, однако он так и не добился успеха ни в теории, ни на практике[5].

Литературная деятельность

[править | править код]Теодор Еске-Хоинский опубликовал около трёх десятков романов, пьес, сборников литературной критики и публицистики, исторических исследований; общее количество публикаций в прессе только в варшавское десятилетие превысило тысячу. В известном смысле, его беллетристика и критико-исторические книги были тесно связаны тематикой и средствами художественного выражения. Трилогия о Французской революции (1907—1911) последовала за выпуском научно-популярной книги «Психология Французской революции» (1906), резко осуждающей любые формы политического радикализма. Романы Еске-Хоинского при его жизни и вплоть до Второй мировой войны переводились на английский, чешский, французский, литовский, голландский, немецкий, русский, сербохорватский, венгерский, итальянский языки, пользовались известностью у читателей, но неизменно осуждались критиками. Основной причиной являлась принципиально консервативная позиция писателя, который противопоставлял вечные ценности европейской цивилизации (греческая философия, римское право, христианская религия, германская государственность) модерну, считая его симптомом морального упадка[3][7].

Тацит и «римские» романы

[править | править код]Исследователь Станислав Пильх выделял в польской литературе небольшой круг исторических романов, действие которых основано на конфликте языческого и христианского миров, а художественные средства и изображаемая реальность основаны на произведениях Тацита. Таковы «Рим при Нероне» и «Капри и Рим» Крашевского, «Камо грядеши» Сенкевича и два произведения самого Еске-Хоинского — «Заходящее светило: роман из времён Марка Аврелия» (1895) и «Последние римляне: роман из времён Феодосия Великого» (1897)[31].

В первом из романов Еске-Хоинский использовал главным образом биографии Марка Аврелия и Луция Вера, приписанные некоему Элию Капитолину, одному из «Авторов жизнеописаний августов», однако объёмность повествованию и изображаемой древней реальности придают художественные детали и сюжетные ходы, взятые из сочинений Тацита, включая прямые цитаты из «Германии» (вложенные в уста героев: Туллия Корнелия и Муции). Тацит являлся и вдохновляющим фактором, так как это был первый римский историк, описывающий подробности конфликта римлян и германцев, а также гонения на христиан. Описание пиров Луция Вера и его беспечности как государственного деятеля явно выписано по лекалам безумств Нерона, так как Еске-Хоинский явно предполагал, что на престоле оказывается представитель определённого типа личности, наподобие Калигулы. Опосредованно Тацит влиял на строй романа Еске-Хоинского и через «Камо грядеши» Сенкевича: внешне легкомысленный претор Марк Квинтилий очень напоминает Петрония Арбитра. Его кузен Публий Квинтилий Вар воплощает старые римские ценности. Публий явно описан на основе образа тестя Тацита — Агриколы, — которому историк посвятил отдельную биографию, такими были внук Августа Германик и победитель парфян Корбулон Домиций. К Тациту восходит биография типизированного романизированного варвара — префекта кавалерии Сервия Клавдия Кальпурния, который полностью принял римскую культуру, проливал за свою новую родину кровь, а затем обратил своё оружие против неё. Таков был описанный историком Арминий. Жалобы Сервия на страдания его соотечественников, разоряемых римскими купцами и сборщиками даней, восходят к тацитовому описанию Фризского восстания, начавшегося из-за многочисленных злоупотреблений римских чиновников. Диалог Муции и Туллия Корнелия полностью основан на 29-й главе трактата Тацита «Об ораторах» (сентенция, что римские матери отказались от воспитания своих детей, перепоручая их рабыням и рабам-учителям). Туллий пользуется услугами астрологов («магов-математиков»), которые нередко встречаются в описаниях Тацита. Описание мятежа дунайских легионов испытывает влияние первой книги «Анналов» (главы 16 — 49). Прямой цитатой из «Германии» является сцена, в которой Сервий повелевает живьём закопать в землю ростовщика Фабия; согласно Тациту, германцы так карали трусов, «блудников и женоподобных мужчин». К этому же источнику восходит кара неверной жене, которую наблюдает Муция (обнажённую женщину проводят по улице, и любой может бросить в неё камень или отхлестать розгой), а также приказ Сервия повесить тех командиров, который промедлил с выполнением его приказа. Обращение Сервия к сенаторам-послам в осаждённой Аквилее, построена по лекалам речи Калгака к племенам британцев, восставшим против римлян-захватчиков. Главным лейтмотивом является ненависть к римской ненасытности к богатству и собственности, их презрение к слабым и склонность к клятвопреступлениям[32].

Действие романа «Последние римляне» отнесено к последнему десятилетию IV века. Жители империи давно утратили воинственный дух; со времён Диоклетиана и Константина армия набиралась главным образом из германских варваров, вожди которых достигали самых высоких постов в администрации. Западная часть империи оказалась в руках военачальника из франков — Арбогаста, который и поднимает римских язычников на борьбу с христианами. Непосредственным поводом стал указ императора Востока Феодосия, повелевшего закрыть все языческие капища и запретивший приносить жертвы богам и справлять языческие праздники. Ключевой сценой романа является битва при Аквилее в 394 году, когда проигравший Арбогаст покончил с собой. Влияние Тацита на строй романа более опосредованное: согласно С. Пильху, Еске-Хоинский хотел своим романам противопоставить торжество христианства и его было прозябание в катакомбах. Но цитаты из Тацита используются в тех главах романа, где идёт речь о противопоставлении морального упадка империи древним временам, когда новые римские патриоты (не-римляне по крови) ратуют за возрождение всех моральных и физических сил государства. Тацит остался учителем старых римских добродетелей и для героев, а не только для их автора. Порция, юная сестра сенатора Гая Юлия Страбона и ученица весталки Фаусты Авзонии (главной героини романа) прямо ссылается на Тацита и утверждает, что историк «учит чувствовать и думать по-римски», и если сенаторам, в чьих жилах течёт кровь Юлиев, непосредственно это и не нужно, то Тацит способен подсказать «истоки нашего падения»: выбор личного блага взамен общих интересов[33].

Романы Сенкевича и Еске-Хоинского на античный сюжет демонстрировали консервативные взгляды их авторов, актуальные на момент создания произведений. В основу их философского посыла лёг образ материального могущества и культурного великолепия римского мира наряду с противостоящей ему нравственной силой и духовной красотой христианства, завоёвывающего лучшие римские души. В русле идейного мессианизма положение лишившихся государственности и разделённых между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями поляков сопоставлялось и отождествлялось с судьбой первых христиан, которые боролись за святое дело, и на практике доказали, что «неиссякаемый дух нации восторжествует над материальной силой, подобно тому, как крест воцарился над миром, которым прежде правил языческий Рим»[34].

Еске-Хоинский и Сенкевич: христианский исторический роман

[править | править код]Исследовательница Анна Витеха отмечала, что для современников фигуры Генрика Сенкевича и Теодора Еске-Хоинского зачастую сливались, так как они в своём творчестве одновременно обратились к античной тематике. Сходной оказалась и проблематика обоих авторов: философские размышления о жизнеспособности христианства, «обёрнутые» в форму исторического романа. Историософская задача была грандиозна: «вскрыть» истоки европейской, а значит и польской, культуры. Оба писателя были консерваторами по мировоззрению, тем не менее, глубокий анализ показывает и существенные различия между Сенкевичем и Еске-Хоинским. В первую очередь, роман «Камо грядеши» оказался эталонным христианским эпосом (определение Леха Людоровского), который имел огромный успех за пределами Польши, сделавшись в США и Франции бестселлером и «самым известным польским романом». Роман «Угасающее солнце» Еске-Хоинского, действие которого разворачивается через сто лет от Нерона и Петрония Арбитра, не может считаться «копией» произведения Сенкевича. В первую очередь, персонажи Еске-Хоинского не психологичны, писатель не предаётся рефлексиям над личностными глубинами своих персонажей, он занимался осмыслением идеологических и социальных вопросов, диктующих структуру текста. Тем не менее, сопоставление романов Сенкевича и Еске-Хоинского вполне возможно, прежде всего, из-за помещения в центр повествования группы ранних христиан как особой социальной группы, противостоящей внешним обстоятельствам. А. Витеха утверждает, что в отличие от евреев в тогдашней литературе на римские сюжеты, христиане никогда не представали как коллективный персонаж, так как их вера предполагала фокусировку на мистическом опыте каждого отдельного героя. В центре обоих романов оказывался процесс обращение к Христу и мученичества за веру римлян: Марка Виниция в повествовании Сенкевича и Муции Корнелии у Еске-Хоинского. Еске-Хоинский даже не пытался «создать красочную фреску», вызывающую ассоциации с исторической живописью XIX века, мученичество в «Угасающем светиле» напрямую представлено лишь изображением смерти рабыни-египтянки Мимуты, тайно помещённой в тюрьму после катакомбного богослужения. Обращение римских неофитов представлено как сугубо интеллектуальный процесс, который ведётся как на рациональном, так и эмоциональном уровне. Посредником выступает африканский ритор-прозелит — Минуций Феликс. В романе Сенкевича очень сложный многослойный сюжет, повороты которого служат достаточным основанием перемен в мировоззрении Виниции. Но обращения не случилось бы без любви христианки Лигии, невозможность обладания которой и стало первым шагом для римского патриция к Христу. Накануне кульминации романа он попадает на проповедь Павла из Тарса, которая подводит гордого римлянина к экзистенциальному прорыву, к которому он был подготовлен, хотя и с негативной стороны: убеждения Лигии настолько противоречили его римским ценностям, что препятствовали пониманию и слов Павла. То есть духовная трансформация идёт бок о бок с приятием ценностей иной культуры[35].

Крещение Муции не становится сюжетной кульминацией романа Еске-Хоинского, а критик Ганна Филипковская отмечала, что её обращение в романном действии «до неприличия поспешно и поверхностно», и даже в некотором роде противоречит образу жизни героини. Она остаётся верна культу предков, а идею единобожия приняла разумом, ещё читая философов в своей библиотеки. Её христианство, скорее, социальное, в плане религиозных переживаний Муция почти не прогрессирует и почти постоянно занята заботами о своих пациентах, больше интересуясь нерелигиозными сторонами жизни. Мало общается она и с рабыней-христианкой Мимутой; несмотря ни на что, пресвитер Минуций считает её готовой к обращению[36]. Анна Витеха высоко оценила решение Г. Сенкевича, который не стал по ходу действия сталкивать апостола Павла и Петрония Арбитра, которым, несомненно воспользовался бы Еске-Хоинский: велико было бы искушение столкнуть противостоящие мировоззрения — грядущее христианское и уходящее в прошлое греко-римское. Это доказывается использованием того же мотива в диалоге Минуция Феликса и Муции, который является манифестом столкновения двух систем ценностей, оставляющим читателя в убеждении, что христианство победит, ибо в римской мощи сокрыто слишком много человеческих пороков[37].

Медиевизм и христианский консерватизм Еске-Хоинского

[править | править код]Как отмечал Матей Новак, роман Т. Еске-Хоинского «Тиара и корона», вышедший в последний год XIX века (1900-й)[Комм. 1], резко отличался от эталонных для польской литературы исторических романов Крашевского и Г. Сенкевича, так как напрямую не связывался с польской темой. Еске-Хоинский отказался от поэтики эзопова языка или аллюзий и аналогий, написав роман, предметом в котором являлось прошлое само по себе: борьба за инвеституру между папой и германским императором, окончившийся стоянием в Каноссе. По определению критика, это в подлинном смысле исторический роман и роман об истории[38].

Литературный мир в «Тиаре и короне» выстраивается вокруг персон императора Генриха IV и папы римского Григория VII, которые с самого начала предстают как антагонисты, полностью противоположные друг другу. Они представляют собой выражения телесного и духовного начал: папа описывается как глубокий старец, едва ли не мумия или восковая персона. Все литературные средства использованы для «дематериализации» его образа, максимального очищения фигуры понтифика от земного и телесного, подчёркивания превосходства духовного над мирским. Молодой император предстаёт во всём расцвете молодости, телесной красоты и физической силы, и диссонанс между ним и папой переносит читателя в сферу аксиологии, а не эстетики. При этом ни одному из героев нельзя отказать в наличии у них политической интуиции («выше среднего уровня»), и вообще Генрих и Григорий выделяются над своим окружением. Однако, как персонажи-эмблемы, они имеют внешний источник силы — наследственный у императора и сакральный у понтифика. Примерно то же можно сказать об остальных персонажах романа: свита Генриха в основном представлена физически сильными, привлекательными внешне и высококультурными дворянами. Именно здесь присутствуют женщины, которых в принципе не может быть в окружении папы римского, за исключением Матильды Тосканской, финансовой и военной союзнице Святого Престола. Григория VII окружают в основном клирики и представители народа, связанные с церковью. Здесь немалое число персонажей показаны экспрессивно: они тучные, неуклюжие, жадные или грубые, что также должно демонстрировать торжество Духа над жалкой материей. Иными словами, персонажи характеризуются не по их сословному положению, а исключительно по отношению к центральному конфликту. Внешняя характеристика соответствует внутреннему содержанию, и лишь за первичной классификацией — духа и материи — следует противопоставление церкви и империи. М. Новак отдельно выделял образ аббата Гуго, бывшего исповедника и наставника Григория VII, который сыграл важнейшую роль в изменении решения папы относительно раскаявшегося монарха. Гуго постоянно напоминает понтифику, что Бог не желает светской власти, ибо царство Его не от мира сего[39].

Общая антитеза духа и плоти — безмятежности и угрозы подчёркивается автором на всех уровнях повествования. Среди второстепенных сюжетов выделяется линия сомнений Юдиты Гогенау, которая избегает своего возлюбленного — Бертольда Меерсбургского — из свиты Генриха, отлучённого от церкви. Раздираемая противоречивыми чувствами, она идёт к отшельнику Вольфраму, чья келья таится в лесной чаще, алкая «слов утешения и прощения». Лесная пастораль подчёркивает близость подвижника Богу и келья Вольфрама становится в подлинном смысле местом встречи с Создателем. Потому Вольфрам и заявляется Юдите, что без Церкви земля обратилась бы в гигантский зверинец, где все пожирают друг друга. Соответственно, в сцене, где описывается прибытие Бертольда в свой удел, подчёркивается недружелюбие и озлобленность: даже жнецов в поле охраняют воины[40]. Происходит это потому, что церковь представляет вечное и вревременное учение, которое всегда современно и ново, тогда как представители политической власти не могут не быть ограниченными и преходящими; в этом изначальная слабость позиции императора Генриха. При этом император воспринимает себя как владыку милостью Божией и наместника Царя Небесного, то есть в его картине мира папскому престолу не оказывается места. Напротив, папа Григорий и его окружение многократно подчёркивают, что «мир состарился», но в их власти запустить процесс немедленного его обновления. Поэтому клирики, верующие в Царство Небесное, осознают, что мир представляет собой поток перемен, повернуть который вспять невозможно, тогда как император не способен постичь этой истины, что и делает его позицию заранее обречённой[41].

М. Новак, вслед за Х. Филипковской, рассматривал исторические романы Т. Еске-Хоинского в контексте общеевропейской дискуссии о христианской традиции, в которой писатель был всецело на стороне традиционных ценностей (хотя даже Пшибышевский отмечал, что с точки зрения души Ренессанс являлся «диким безумием»). Собственно, «Тиара и корона» являлась третьим томом из планируемой декалогии (после «Заходящего светила» и «Последних римлян»), освещавшей ключевые моменты распространения христианского вероучения. То есть метаисторическая отстранённость Еске-Хоинского и была полемическим приёмом против несимпатичных ему тенденций современности, ибо он искренне полагал, что именно религия и сформировала величие западной цивилизации[42].

Восприятие в критике первой половины XX века

[править | править код]Польские критики обыкновенно с пренебрежением отзывались о творчестве Еске-Хоинского[3]. В шеститомной истории польской литературы Петра Хмеловского (1899) писатель хотя и упоминается в перечислении «важнейших современных романистов», но характеризуется в буквальном смысле одной строкой: «более консервативный публицист, нежели художник»[43]. Филолог и литературовед А. И. Яцимирский (1908) причислял Т. Еске-Хоинского к второстепенным представителям варшавского неоконсерватизма, а тематически связывал со «шляхетским» творчеством Г. Сенкевича[44], но при этом в негативном смысле: в произведениях Еске-Хоинского проявились все худшие мировоззренческие черты Сенкевича и его предшественников — клерикальных ретроградов. Яцимирский утверждал популярность у публики исторических романов писателя, но драматургические его произведения именуются «слабыми». В описании А. И. Яцимирского Еске-Хоинский — пессимист, человеконенавистник и антисемит. Раннее творчество Еске-Хоинского 1880-х годов (так называемое «познанское») посвящено, в том числе, проблеме национального пробуждения «онемеченных» поляков (повесть Przednia straż). Патриотическая приподнятность свойственна и историческим романам писателя[45]. Примерно в таком же тоне деятельность Еске-Хоинского характеризуется в «Энциклопедическом словаре Гранат» (1914): критик И. С. Рябинин обвинял писателя в «ненависти к варшавским позитивистам», противодействии независимой человеческой мысли и свободе научных исследований, клерикализме и антисемитизме. Тем не менее, романы его «занимательны», и два из них, посвящённые Древнему Риму («Заходящее светило» и «Последние римляне»), переведены на русский язык[46].

Монах-бенедиктинец и католический радикал Джордж Барри О'Тул[англ.] в предисловии к первому английскому переводу романа «Последние римляне» (Питтсбург, 1936) утверждал, что произведение Еске-Хоинского является ярким примером польской литературы, прославившей свою страну на международном уровне. Весь корпус текстов писателя критик разделил на три основных группы: 1) исторические романы; 2) социологические романы о современной жизни; 3) литературная критика. Среди романов выделяются «Заходящее светило» и «Последние римляне», «Тиара и корона» (1899); «За герцогскую корону» (1904); «Демон Возрождения» (1918), и трилогия о Французской революции: «Молнии» (1907); «Якобинцы» (1908); «Террор» (1911)[47]. Специальное исследование О’Тул посвятил «Последним римлянам», избранным для перевода в связи с тем, что описываемая в романе эпоха «имеет много общего с нашим разочарованным веком всемирной депрессии», ссылаясь при этом на Бердяева. При этом Еске-Хоинский в равной степени проявил таланты и художника, и историка. В своё время от живописания римского общества четвёртого века отказался Генрик Сенкевич, так как его душа эстета не могла перенести мыслей о том, «как много победоносные христиане уничтожили прекрасных произведений античного искусства», Еске-Хоинский посвятил этой тематике целую — пятую — главу своего романа. Подавляющее большинство персонажей «Последних римлян» — исторические личности, таковы: Феодосий, Валентиниан II, Евгений, Сириций, Амвросий, Симмах, Флавиан, Клавдий, Арбогаст, Теодорих, Аларих, Стилихон, Рикомер, и другие. Не вымышлена даже актриса, вызванная во Вьенну из Рима и отвергнутая молодым Валентинианом (главы VII и XIV), так как об этом говорил в одной из своих проповедей Амвросий, епископ Медиоланский[48].

Главной темой романа, по выражению Б. О’Тула, является «переход римских богов из сумерек во мрак вечной ночи», что в финале трактовано самым буквальным образом, когда кровь весталки Фаусты Авзонии навсегда гасит величайшую святыню языческого Рима — огонь Весты[49]. Фауста Авзония описана автором как величайшее сокровище Рима, высшее воплощение античных добродетелей, похвалы критика-священника удостоилась «её победа над собственным сердечным влечением из верности религиозным обетам». Согласно мнению Б. О’Тула, читатель «чувствует укол сожаления, когда она омрачает свой героизм актом самоубийства». Итальянский переводчик романа «Последние римляне» Вердинуа[итал.] также отмечал бесплодность проявлений языческой добродетели, ибо весь жизненный путь Фаусты Авзонии и не может найти выхода иначе как в самоубийстве: «Её добродетель, как и добродетель всего древнего мира, сопротивляется только отказом от борьбы; она достигает триумфа только в смерти; она не возрождается и не цветёт на почве, оплодотворённой кровью жертвоприношения». Таким образом, «Последние римляне» — не просто исторический роман, но и размышление в области философии истории. Говоря о христианстве, Т. Еске-Хоинский сумел уловить, что «правление Феодосия представляет собой переходную фазу между кротким… христианством катакомб и воинствующим христианством крестовых походов». Ключевой в конструкции романа является глава о битве Феодосия и Арбогаста: «Впервые в истории новая религия, сознающая свои права и полномочия, надевала шлем и препоясывалась мечом, чтобы выйти на поле боя против светского врага»[50].

В Народной Польше

[править | править код]Литературовед Тереза Валас (Ягеллонский университет) в исследовании критики декадентства в Польше, отмечала широчайшее использование Еске-Хоинским теоретико-описательного подхода, то есть такого построения литературного мира, в котором авторская воля позволяет сохранять баланс между психологической лепкой персонажей и явным или неявным педагогическим посылом, закладываемым в произведение. Три романа Теодора Еске-Хоинского из современной жизни: «За золотым руном» (1892), «В путах» (1892) и «Маяки» (1894), посвящены одновременной критике позитивистов и декадентов. В этих произведениях персонажи обрисованы крайне схематично, создавая некий синтетический портрет идеологических противников автора («карикатурный, а не реалистичный», если проводить аналогии с живописью). Замысел писателя находится на поверхности и очевиден читателю с самого начала и на всём протяжении сюжета. Произведения настолько тенденциозны, что у писателя не получилось отыскать в исследуемых проблемах художественности[51].

Восприятие в критике XXI века

[править | править код]Исследовательница Анна Витеха отмечала, что тема Древнего Рима была для польской литературы XIX века средством решения общественно-политических задач современности, используя арсенал историософских приёмов. Самые известные польские писатели (Крашевский или Сенкевич) обращались к античной тематике, являясь зрелыми людьми, состоявшимися как писатели: «Нерон» был тринадцатым историческом романом Ю. Крашевского. В свою очередь, Т. Еске-Хоинский опубликовал «Заходящее светило» сразу после своей программной работы о декадентстве, которая начиналась с аналогий между упадком Римской Империи и ситуации в современности второй половины XIX века. Критики рубежа XX—XXI веков (М. Ольшевская, Т. Шабский, Л. Людоровский) подчёркивали парадигмальное значение «христианского эпоса» — романа Сенкевича «Камо грядеши», который сделался моделью выстраивания формы и концептуального содержания античных романов Еске-Хоинского. В результате «Заходящее светило» может характеризоваться как роман идей. Это в некотором смысле противоречит наиболее распространённой модели Вальтера Скотта — романтического повествования с упором на психологический анализ своих героев. Еске-Хоинский сознательно подчинял форму повествования социальной задаче и идеологическим постулатам, принятым как программные, а динамику повествованию придаёт выбор тематики, которая должна была содержать «семя драмы». Для «Заходящего светила» это конфликт соправителей-императоров Марка Аврелия и Луция Вера, внешняя угроза границам Империи со стороны германцев и набирающее силу христианство, подрывающее устои государства и одновременно несущее обновление и спасение для всего его жителей[52].

Ксёндз Вальдемар Линке (Университет имени кардинала Стефана Вышиньского) также утверждал, что Еске-Хоинский не относился к числу писателей, обладающих даром психологической проницательности или мастерством выстраивания диалогов. Он был человеком идей, умевшим воплотить идеи в динамике образа. Диапазон его литературной деятельности был грандиозен: Еске-Хоинский занимался не только беллетристикой, но также писал исторические и политические очерки, литературную критику, прославился как социальный публицист. Но если на рубеже XIX—XX веков его слава не уступала известности Г. Сенкевича, то в XXI веке он остался с репутацией мракобеса и идеолога антисемитизма и почти полностью забыт: во всей Польше его именем не названа ни одна улица или школа. Переиздание полного корпуса сочинений писателя привёл лишь к тому, что в разных идейных лагерях он рассматривается лишь с одной из сторон: как католический консерватор, как мракобес-антисемит или вообще «восхвалитель традиций, не запятнанный участием в революционных волнениях». С точки зрения В. Линке, квинтэссенцией творчества Еске-Хоинского и адекватным выражением его мировоззрения являлись именно исторические романы. Поэтому наиболее популярными из романов писателя оказались два произведения на римскую тему: «Заходящее светило» (1895), к 1905 году переведённое на немецкий, шведский, итальянский, венгерский, чешский и русский языки, и «Последние римляне» (1897). Успех этих романов объяснялся не только модой на императорский Рим, но и художественными достоинствами. В некотором смысле Еске-Хоинский (находясь на принципиально иных идейных позициях) использовал тот же метод, что и Эмиль Золя. Несмотря на банальность любовной истории и отсутствие острого сюжета, «Заходящее светило» и «Последние римляне» привлекают конфликтом идей, удерживая внимание читателя способностью «выслушивать обе стороны». В «Заходящем светиле» ставится вопрос: что придёт на смену империи и её культуре, находящимся в зените славы и расцвета. Главный герой — Марк Аврелий — носитель всего лучшего и благородного, что вообще существовало в Древнем Риме. Однако он осознаёт начало кризиса (Маркоманская война грозит дунайским провинциям), выраженного в нездоровых межличностных, социальных и этнических отношениях, пронизанных индивидуальным и групповым эгоизмом. Марк Аврелий может противопоставить этому только личную добродетель и память о старых римских ценностях. Варвары, требующие обращаться с собою как с равными, выходят за пределы его понимания, и поставить на место их можно только вооружённой силой. Представителем этих новых варваров является кавалерийский офицер Сервий, романизированный квад, влюблённый в христианку Муцию Корнелию. Несмотря на высокое положение, принадлежность благородной римлянки к «галилеянской секте» выталкивает женщину за пределы общества, и она оказывается в армии, «…закрывала веки умирающим, ухаживала за ранеными, поднимала потерявших сознание, независимо от того, нуждался ли в милосердии варвар или римский гражданин». Им не суждено обрести счастье: Сервий не принадлежит миру своего отца Зигфрида, сломленного римлянами, но и римляне не считают его своим. Сервий поднимает обречённое восстание, а Муция гибнет во время сражения, обретя утешение в мире ином[5].

Сюжет романа «Последние римляне» разворачивается в последней четверти IV века, и здесь совершенно иные отношения между героями. Романизированный варвар (галл) Винфрид Фабриций — христианин, его избранница — Фауста Авзония — весталка, принадлежащая к знатнейшему римскому роду. Фабриций оказывается в противостоянии между двумя частями империи — Западной и Восточной, а также с представителями языческой реакции Вечного Города. Дав волю фанатизму, Фабриций попирает все ценности веры, которую исповедует: чинит насилие, незаконно захватывает и держит в заточении женщину, которую любит. Как выразился В. Линке: «В конфликте культур и эпох он всего лишь человек: влюблённый без взаимности, с комплексом неполноценности, с уязвленными амбициями нувориша, отвергнутого старой элитой». Впрочем, непримиримыми являются далеко не все герои: молодые аристократы из салона Эмилии отвергают любую религию, даже языческую. Христианские правители считают церковь опорой власти и сознательно выстраивают теократию. Гот Теодорих, разгромленный франком Арбогастом, кощунствует, ибо Христос не явил Свою волю, когда вождь франков уничтожал верующих в Него, идущих под Его хоругвями. Священник Прокопий использует любую возможность, чтобы спровоцировать уличные беспорядки во имя борьбы с языческими реликвиями, и становится стражем Фаусты Авзонии. Единственным трезвомыслящим персонажем остаётся епископ Амвросий Медиоланский, убеждённый что Богу было угодно распространить достоинство человека, «которое древний Рим захватил для своих детей, на все человечество, чтобы возвысить смертных до себя посредством неведомых нашим предкам добродетелей». Однако этого не понимает ни сенатор Симмах — наиболее близкий Амвросию по социальному происхождению и культуре герой, ни даже единоверец Фабриций, желающий простого: счастья с любимой женщиной, даже если её придётся крестить насильно. Он в ужасе от решения Амвросия, потребовавшего освободить весталку под страхом отлучения. Потеряв Фаусту (она закололась на алтаре Весты, угасив своей кровью священный огонь), галл понимает, что ему остаётся лишь подчиниться воле Божьей, пытаясь постичь её[5].

Как отмечал В. Линке, римские романы являлись частью так и не завершённого плана создать десять произведений, повествующих о разворачивании христианства в мировой истории. Еске-Хоинский явно декларировал, что христианство — это единственный путь преодоления разрушительного межкультурного конфликта, но не в миру, а только в сфере духа, неподвластного времени. В следующем романе «Тиара и корона» (1900), действие которого помещено в Средние века, автор обращается к конфликту папы Григория VII и императора Генриха IV, где попытался показать, что Божий порядок в истории реализуется второстепенными персонажами — отшельником Вольфрамом и аббатом Гуго. Иными словами, по мнению В. Линке, Еске-Хоинский пытался отыскать условия, при которых люди смогут совместить собственные желания с принципами гармонии и справедливости для всех. «Ему этого не удалось, он не обрёл понимания, а историю продолжали писать кровь и ненависть»[5].

Произведения

[править | править код]Перечень произведений даётся по «Польской библиографии»[53] и списка на мемориальном сайте[54]. Выявить общее число публикаций в периодической печати не представляется возможным: по сведениям, приводимым Р. Патлевичем, только за варшавское десятилетие Т. Еске-Хоинский выпустил около 1000 газетно-журнальных фельетонов, заметок, открытых писем и рецензий[7]

Художественные произведения

[править | править код]- Pierwsza miłość: powieść z XVIII w. (wyd. Lwów, 1878)

- Syn burmistrza: obrazek z niedawnej przeszłości (wyd. Lwów, 1879)

- Straceniec: powieść (wyd. Lwów, 1879)

- Za winy ojców: powieść (wyd. Warszawa, 1881)

- Przednia straż: zarys do obrazu społecznego (wyd. Warszawa, 1883)

- Trzeźwi: powieść społeczna (wyd. Warszawa, 1885): zmieniony, przerobiony tekst «Przedniej straży»

- Z miłości (Kraków : K. Bartoszewicz, 1884)

- Niedobitek: kartka z najbliższej przeszłości (wyd. Warszawa, 1885)

- Stłumione iskry: opowieść (wyd. Warszawa, 1886)

- Narwańcy: powieść (tylko w odcinkach w czasopiśmie «Rola» w 1887—1888)

- Z popiołów: powieść (tylko w odcinkach w czasopiśmie «Życie» w 1887)

- Nad Wartą: powieść (wyd. Kraków, 1888)

- Różycki: Powieść na tle stosunków poznańskich (1903): zmieniony, przerobiony tekst «Nad Wartą»

- Z kulą u nogi: opowieść (wyd. Warszawa, 1888)

- Pogrom Rozenbergów (Kraków : «Świat», 1890)

- Po złote runo: powieść współczesna (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1892)

- W pętach: powieść współczesna (wyd. Warszawa, 1893)

- Gasnące słońce: powieść z czasów Marka Aureliusza (wyd. Warszawa, 1895)

- Majaki: niedokończona kartka z chwili bieżącej (wyd. Warszawa, 1895)

- Ostatni Rzymianie: powieść z czasów Teodozjusza Wielkiego (wyd. Warszawa, 1897)

- Tiara i korona: powieść historyczna z czasów Grzegorza VII (Wydanie współczesne, II tomy — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1890)

- Trubadurowie: nowela historyczna (wyd. Warszawa, 1901)

- O mitrę hospodarską: powieść historyczna z XVI stulecia (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1904)

- Nowele historyczne (wyd. Warszawa, 1905)

- Małżeństwo, jakich wiele: studium powieściowe (wyd. Warszawa, 1906)

- Błyskawice: powieść historyczna z czasów rewolucji francuskiej (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1907)

- Jakobini: powieść historyczna z czasów rewolucji francuskiej (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1909)

- Po czerwonym zwycięstwie. Obraz przyszłości (wydanie współczesne — Magna Polonia, 1909)

- Klara z Mikorzyna: opowieść historyczna (Warszawa, nakładem «Ziarna», 1910)

- Sąd Boży. Obrazek z XII stulecia (wyd. Lwów, 1911)

- Terror: powieść historyczna z czasów rewolucji francuskiej (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 1911)

- W pętach wolnej miłości: powieść współczesna (wyd. Warszawa, 1911)

- Demon Odrodzenia: powieść historyczna z czasów włoskiego Odrodzenia (Wydanie współczesne — Prohibita, 1917)

- Przyjaciółki, przyjaciele, żony i różnego rodzaju typy niewieście (opowiadania, Warszawa, 1918)

- Na Kosowym Polu: opowieść z dziejów Serbii w XVI w. (wyd. Warszawa, 1919)

- Sąd Boży: nowela z XII stulecia. (Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha, 1920)

- Paskarze: powieść (wyd. Warszawa, 1920)

- Rycerz — bandyta: opowiadanie z XV wieku (wyd. Poznań, 1920)

- Trubadur w pułapce: nowela (Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1923)

Еврейский вопрос

[править | править код]- Żydzi na tułactwie (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Ostoja, 1884)

- Neofici polscy: materiały historyczne (Warszawa: P. Laskauer, 1904)

- Syjonizm w oświetleniu antysemity (nakł. autora, Warszawa: J. Cotty, 1904)

- Żydzi oświeceni (Wydanie współczesne — Wydawnictwo Ostoja, 1911)

- Poznaj Żyda! (wydanie współczesne — Magna Polonia, 1912)

- Żyd w powieści polskiej: studium (wyd. Warszawa, 1914)

- Legenda o mordzie rytualnym (Przegląd katolicki, 1914)

- Program i metoda Żydów (1914)

- Żydzi i kahały — wstęp i omówienie dokumentów (Wydanie współczesne — Magna Polonia, 1914)

- Dokąd żydzi dążą? (1918)

- Co żydzi robili w Polsce? (1918)

- O Żydach: co myśleli i myślą dotąd mężowie wybitni i uczeni różnych narodów (Warszawa: Druk. Społ. Stow. Rob. Chrześć., 1919)

- Historia żydów w Polsce (Wydanie współczesne — wydawnictwo Ostoja, 1919)

- Żydzi postępowi i ochrzczeni w XIX-ym stuleciu (1919)

- Rząd żydowski dotychczas istniejący (Warszawa: Księgarnia Katolicka W. Miłkowskiego, 1920)

Исторические, психологические и литературоведческие труды

[править | править код]- Kossak i Kuczma dwaj konfratrowie: studium patologiczne (Leipzig : F. Wagner, 1876)

- Kanclerz Jan Choiński: mecenas uczonych polskich XVI wieku. (Warszawa: Józef Berger, 1881)

- Dramat niemiecki XIX w. Studium literackie (wyd. Warszawa, 1883)

- Epopeja rycerska Niemców: Das Deutsche Ritterepos. Studium historycznoliterackie (wyd. Warszawa, 1884)

- Henryk Heine: portret literacki (wyd. Kraków, 1885)

- Pozytywizm warszawski i jego główni przedstawiciele (wyd. Warszawa, 1888)

- Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej (Warszawa: «Wiek», 1888)

- Historyczna powieść polska: studium krytycznoliterackie (w odcinkach w czasopiśmie «Niwa», 1888)

- Historyczna powieść polska: Od Niemcewicza do Kaczkowskiego (zmieniony wcześniejszy tekst z «Niwy», wyd. Warszawa, 1899)

- Po latach dwudziestu pięciu (wyd. Warszawa, 1891)

- Ofiara pozytywizmu (wyd. Warszawa, 1893)

- Dekadentyzm (Wydanie współczesne — Ostoja, 1905)

- Pozytywizm w nauce i literaturze (artykuły krytycznoliterackie, wyd. Warszawa, 1905)

- Psychologia rewolucji francuskiej (Wydanie współczesne — Wyd. Historyczne, 1906)

- Kobiety rewolucji francuskiej (Warszawa : S. Orgelbranda Synowie, 1906)

- Moralność naukowa (Lwów: Wydaw. Towarzystwa im. Piotra Skargi, 1911)

- Seksualizm w powieści polskiej (wyd. Warszawa, 1914)

- Ludzie Renesansu: sylwetki (wyd. Warszawa, 1916)

- Psychologia renesansu włoskiego (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1916)

- Nowoczesna kobieta (Warszawa: P. Laskauer, 1917)

- Walka Lutra z katolicyzmem (Wydanie współczesne — Wyd. Ostoja, 1920)

Переводы на русский язык

[править | править код]- Заходящее светило : Роман из времен Марка Аврелия / Теодор Иеске-Хоинский; Пер. с пол. М. И. Коссовского // Русский листок. — 1898. — Январь—сентябрь.

- Заходящее светило : Роман из времен Марка Аврелия / Теодор Иеске-Хоинский; Пер. с пол. М. И. Коссовского // Читатель. — 1900. — Кн. 16—27. — № 216—227.

- Заходящее светило : Роман из времен Марка Аврелия / Теодор Иеске-Хоинский; Пер. с пол. М. И. Коссовского. — Москва : тип. Борисенко и Бреслин, 1900. — 603 с.

- Еске-Хоинский Т. Последние римляне : Ист. роман из времён Феодосия Великого / Пер. с пол. В. Лаврова. — М. : Журн. «Рус. мысль», 1899. — 412 с.

- Т. Еске-Хоинский. Последние римляне // Актея / Составители: В. Козаченко, С. Тимченко. — М. : Новая книга, 1993. — С. 211—571. — 576 с. — (Всемирная история в романах). — ISBN 5-8474-0204-X.

- Еске-Хоинский Т. Последние римляне : [роман] / пер. с пол. В. Лаврова. — М. : Мир книги, 2011. — 349 с. — (История в романах). — ISBN 978-5-486-03898-3.

Примечания

[править | править код]Комментарии

[править | править код]Источники

[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 Чешская национальная авторитетная база данных

- ↑ 1 2 Internetowa encyklopedia PWN.

- ↑ 1 2 3 4 Muszyński, 2002.

- ↑ 1 2 Литературная энциклопедия, 1930.

- ↑ 1 2 3 4 5 Linke.

- ↑ Marek Jerzy Minakowski. Fryderyk Jeske z Chojna h. Awdaniec (пол.). Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl). Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne (11 ноября 2024). Дата обращения: 11 ноября 2024.

- ↑ 1 2 3 Radosław Patlewicz. Biografia (пол.). Teodor Jeske-Choiński. Jedyna strona, w pełni poświęcona temu wybitnemu, zapomnianemu pisarzowi (15 февраля 2024). Дата обращения: 13 ноября 2024.

- ↑ Teodor Jeske-Choiński (do portretu) : [польск.] // Goniec : dziennik dla wszystkich illustrowany. — 1890. — № 6. — С. 2.

- ↑ Marek Jerzy Minakowski. Teodor Jeske-Choiński z Chojna h. Awdaniec (пол.). Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl). Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne (11 ноября 2024). Дата обращения: 11 ноября 2024.

- ↑ 1 2 Nowak, 2009, с. 51.

- ↑ Blejwas, 1984, p. 84—85.

- ↑ Walas, 1986, с. 25.

- ↑ Walas, 1986, с. 106—107.

- ↑ Walas, 1986, с. 108—109.

- ↑ Walas, 1986, с. 132—134.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 33—35.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 63—65.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 404—405.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 408.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 169—172.

- ↑ Mocarska-Tycowa, 1975, с. 175.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 172—178.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 187—189.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 192.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 192—195.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 263—264.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 290—291.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 319—320.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 323—325.

- ↑ Olkusz, 2017, с. 356.

- ↑ Pilch, 1935, с. 155.

- ↑ Pilch, 1935, с. 156—160.

- ↑ Pilch, 1935, с. 160—163.

- ↑ Pilch, 1935, с. 163—164.

- ↑ Nacjonalizm polski, 2011, Anna Wietecha. Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej, с. 139—142.

- ↑ Nacjonalizm polski, 2011, Anna Wietecha. Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej, с. 143—144.

- ↑ Nacjonalizm polski, 2011, Anna Wietecha. Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej, с. 146.

- ↑ Nowak, 2009, с. 51—52.

- ↑ Nowak, 2009, с. 53—55.

- ↑ Nowak, 2009, с. 57—59.

- ↑ Nowak, 2009, с. 67—69.

- ↑ Nowak, 2009, с. 79—80.

- ↑ Chmielowski P. Historya literatury polskiej. Z przedmowa Bronissawa Chlebowskiego : [польск.]. — Warszawa : Druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1899. — Т. VI. — С. 252. — 319 с.

- ↑ Яцимирский, 1908, с. 100—101.

- ↑ Яцимирский, 1908, с. 145.

- ↑ Словарь Гранат, 1914.

- ↑ O'Toole, 1936, p. I.

- ↑ O'Toole, 1936, p. II—V.

- ↑ O'Toole, 1936, p. VI.

- ↑ O'Toole, 1936, p. X—XIII.

- ↑ Walas, 1986, с. 115—117.

- ↑ Wietecha, 2011, с. 53—56, 62.

- ↑ Bibliografia polska, 2010.

- ↑ Twórczość (пол.). Teodor Jeske-Choiński Jedyna strona, w pełni poświęcona temu wybitnemu, zapomnianemu pisarzowi (2024). Дата обращения: 13 ноября 2024.

Литература

[править | править код]- Еске-Хоинский // Литературная энциклопедия. — М. : Изд-во Ком. Акад., 1930. — Т. 4. — Стб. 93.

- И. Р. Еске-Хоинский, Теодор // Энциклопедический словарь Т-ва. А. и И. Гранат и К°. — Изд. 7-е, совершенно перераб. — М. : Главная контора Т-ва. А. и И. Гранат и К°, 1914. — Т. 20: Екатеринбургский уезд — Звонки. — Стб. 97. — 640 стб.

- Яцимирский А. И. Новейшая польская литература : От восстания 1863 г. до наших дней. — СПб. : Изд. О. Н. Поповой, 1908. — Т. 1. — С. 145. — XIX, 420 с.

- Bibliografia polska : Zakład Bibliografii Polskiej 1901—1939 / red. t. Ewa Dombek, Grażyna Federowicz. — Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010. — Т. 13: Jad—Jok. — ISBN 978-83-7009-690-8.

- Blejwas S.[англ.]. Realism in Polish politics : Warsaw positivism and national survival in nineteenth century Poland : [англ.]. — New Haven — Columbus : Yale Concilium on International and Area Studies; Distributed by Slavica Publishers, 1984. — xii, 312 p. — (Yale Russian and East European Publications, no. 5). — ISBN 0-936586-05-2.

- Cała A. Jew. The Eternal Enemy? The History of Antisemitism in Poland : [польск.] / Translated by Jan Burzyński. Edited by Mikołaj Gołubiewski. — Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2018. — 393 p. — (The Polish Studies — Transdisciplinary Perspectives. Vol. 32). — ISBN 978-3-653-06331-8.

- Lewalski K. The Attitude of Christian Churches in the Kingdom of Poland toward Jews in 1855–1915 : [англ.] / Translated by Jan Burzyński and Mikołaj Golubiewski. — Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2020. — 324 p. — (Studies in Jewish History and Memory. Vol. 15). — ISBN 978-3-631-78341-2.

- Michlic J. B. Poland’s threatening other: the image of the Jew from 1880 to the present : [англ.]. — London and Lincoln : University of Nebraska Press, 2006. — xii, 386 p. — ISBN 978-0-8032-3240-2.

- Mocarska-Tycowa Z.[пол.]. Działalność krytycznoliteracka Teodora Jeske-Choińskiego wobec przełomu antypozytywistycznego : [польск.]. — Warszawa — Poznań — Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. — 165 с.

- Muszyński W. Jeske-Choiński Teodor Józef Fryderyk // Encyklopedia Białych Plam : [польск.] / red. Mirosław Fijołek ; współaut. Czesław Stanisław Bartnik. — Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2002. — Т. IX: Jeske Choiński Teodor — Koniuchy. — 320 с. — ISBN 8388822365.

- Nacjonalizm polski do 1939 roku : wizje kultury polskiej i europejskiej : [польск.] / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. — 460 с. — ISBN 978-8-3227-3212-0.

- Nowak M. Koncepcja dziejów w powieściach historycznych : Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska : [польск.]. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. — 347, [5] с. — (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Literaturą Religijną ; 32). — ISBN 978-8-3736-3804-4.

- Olkusz K. Materializm kontra ezoteryka: Drugie pokolenie pozytywistów wobec «spraw nie z tego świata» : [польск.]. — Kraków : Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017. — 438 с. — (Monografie Ośrodka Badawczego Facta Ficta; Tom 1). — ISBN 978-83-942923-9-3.

- Pilch Stanisław. Wpływ Tacyta na powieści rzymskie Choińskiego : [польск.] // Eos. — 1935. — № 36. — С. 155—164.

- O'Toole G. B.[англ.]. Foreword // The last Romans : a tale of the time of Theodosius the Great / Jeske-Choiński T., with foreword and archaeological note by G. Barry O'Toole. — Pittsburgh, Pa. : The Pittsburgher Printing & Publ., 1936. — P. I—XIV. — XIV, 460 p.

- Walas T. Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890—1905) : [польск.]. — Kraków — Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986. — 303, [1] с. — ISBN 83-08-00422-9.

- Wietecha A. Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie:Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz : [польск.] // Śląskie Studia Polonistyczne. — 2011. — Т. 1, № 1. — С. 53—62.

Ссылки

[править | править код]- Teodor Jeske-Choiński Jedyna strona, w pełni poświęcona temu wybitnemu, zapomnianemu pisarzowi (пол.). Дата обращения: 13 ноября 2024.

- Jeske-Choiński Teodor (пол.). Internetowa encyklopedia PWN. Дата обращения: 4 ноября 2024.

- Henryk Duran. Teodor Jeske-Choinski – poddany Dwóch Mieczy (пол.). Zawsze Wierni №1. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (2022). Дата обращения: 13 ноября 2024.

- Ks. Waldemar Linke. Dlaczego Teodor Jeske-Choiński pisał powieści historyczne? (пол.). Teologia Polityczna (13 марта 2017). Дата обращения: 22 мая 2021. Архивировано 22 мая 2021 года.

- Jerzy Masłowski. Polscy pisarze skazani przez komunistów na nieistnienie (пол.). Jerzy Masłowski – Oficjalna strona (20 марта 2009). Дата обращения: 13 ноября 2024.

В статье использован текст из Литературной энциклопедии 1929—1939, перешедший в общественное достояние, так как он был опубликован анонимно и имя автора не стало известным до 1 января 1992 года.